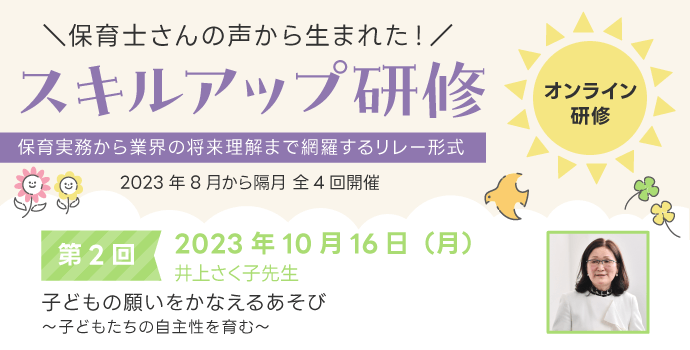

第2回スキルアップ研修 「子どもの願いをかなえるあそび」 ~子どもたちの自主性を育む~ 井上さく子先生

子どもたちの遊びが「マンネリ化」してしまう。もっと遊びを充実させたい。

そんな保育現場からの悩みの声に応えるべく研修を開催いたしました。

講師を務めるのは、38年間保育現場を歴任し現在は保育環境アドバイザーとしてご活躍中の井上さく子先生。子どもたちと遊びに関する豊富なエピソードを基にした現代保育の省察に加え、そもそも保育とは何かという本質にも立ち返ることのできる内容になりました。

子どもたちの遊びを語る前に

「遊びについて考える前に、保育現場が”安心して暮らせる環境”になっているかを考えませんか?」

安心して暮らせる環境=家庭であると私たち大人は考えがちですが、子どもにとってはそうではありません。保育現場も「暮らす」場所に変わりありません。遊びは暮らしの中から生まれていきます。

保育園が安心して暮らせる環境か?子どもたちの生きる力や自主性を育む環境か?大人たちにその環境をつくる意識はあるか?という問いに私たちは今一度立ち返る必要があります。

「子どもたちに体験の忘れ物をさせていませんか? 」

子どもたちの中には満足に遊びを経験せずに成長してしまう人がいます。幼少期の遊びの不足はコミュニケーション能力の未発達に繋がり、意思疎通が難しい若者は社会に出てから生きづらさを抱えることもあります

思い出の忘れ物は簡単には取り戻せません。保育士の仕事は、乳幼児期に出会った子どもたちが大人になるまで責任が伴うのだということを認識することが大切です。

「子どもたちは遊べている?遊べていない?」

活発に遊ぶ子どもに比べて、いつもぼんやりしたりゴロゴロしたりしている子どもは遊べていないのでしょうか?「あの子はいつもぼーっとしているなぁ…」というマイナスな捉え方をしていませんか?

遊びは暮らしの中から生まれてくるという前提をふまえると、ごろごろしたりぼんやりしたりすることは誰にでもあります。まずは「それがあなたの丸ごとだから大丈夫」と肯定してあげることが大切です。そして傍にいる大人がモデルとなって、いかにも面白そうに遊びをして見せましょう。“遊んであげる”のではなく“遊びを見せる”。そうすれば子どもたちから自然と「やってみたい!」が生まれ、やってみれば「楽しかった!」が生まれます。このようなサイクルを繰り返すことで、子どもたちの主体性は育まれていきます。

「違って当たり前?」

「片付けをしたくない、嫌だ」と駄々をこねる子どもには何と声をかけるのが良いでしょうか?

「なんでいつもそうなの?」と𠮟りつけるのと「今は嫌なのね?じゃあどうする?」と対話を試みるのとで、どちらがいいかは一目瞭然です。どちらの対応をするかで、その子の将来は大きく変わるかもしれません。

対応する上で大切なのは、子どもたちにバラバラな指導をしないということです。みんな違って当たり前ということを履き違えて、不公平で不均一な指導をしてはいけません。子どもの年齢に適った基準を、大人の間ですり合わせた上で、どの子どもにどの大人が当たっても同様の対応をすることが重要になります。大人は自分を平等に受け止めてくれるのだ、という安心感があってこそ、子どもたちはのびのびと成長することができるのです。

年齢別のエピソードから本物の遊びの発見を!

0歳児 傍らに大人のまなざしが

複数の先生が正座し、子どもを膝に乗せて保育をするのは正しい保育でしょうか。

0歳児だとしても、子どもたちをいつまでも膝の上に拘束するのではなく、先生たちはそれぞれの場所に分散して、子どもたちと適切な距離を取り、歌を歌ったりおもちゃを使ったりして、心も体も表情も豊かに遊びを見せていくことが重要です。子どもたちが自ら動いて遊んだ時には大人が傍らに寄り添い観察をして「できたね」と気付きを言葉にしていきましょう。年齢が浅い子どもは食べる・寝る・着脱する、など、大人にしてもらったことすべてを再現すること自体が遊びなのです。

1歳児 何もない広い保育室

ある保育園で、何もない広い保育室で、子どもたちは、走ったりぶつかったり、子ども同士でかみつき・ひっかきなども起こっていました。

その状況に対して「すぐに飽きてしまうから」という理由で倉庫にしまわれていたおもちゃを取り出し、”仕掛け”をします。組みあがったおもちゃを敢えて分解して置いたり、タワーのように積み上げたりと先生自らが楽しそうに遊ぶのです。すると、おもちゃに飽きていた子どもたちは興味をもち遊び始めたのです。

これが遊びの「見える化」です。子どもたちがすぐにおもちゃに飽きてしまう場合、単に遊び方を知らないだけという可能性があります。まずは大人がおもちゃを使って楽しそうに遊んで見せることが大切です。

また、子どもたちのかみつき・ひっかきは物的不足によるもので、おもちゃが欲しいという子どもたちの内なるメッセージだったのです。子どもたちの年齢に見合った適切な玩具を、適切な量だけ与えるということも、遊びを考える上では重要です。

4歳児 仲間はずれにされて

4歳にもなると、様々な知恵や知識が付いてくるので、子どもたちの人間関係もいつも穏やかというわけにはいかなくなってきます。ジェンダー意識が芽生え始めるのもこの頃です。

ある日、以前男の子たちとよく遊んでいた女の子が、男の子たちに「女の子だから仲間に入れない」と言われ、ギャン泣きしてしまいました。「泣きたい時には涙を出し尽くした方がいいんだよ」と声を掛け女の子に寄り添い、泣き止んだ女の子は、自らさく子先生に状況を話しました。そこでもさく子先生は「どうしますか?」と問いかけるだけで男の子たちを怒ることはせず、強制はしません。結局、女の子はさく子先生の見守りのもとで、男の子たちに自分の気持ちを伝えることができました。

このような楽しいとは言えない体験も、ないよりはあった方が良いのです。もがき、葛藤する経験から、子どもたちは生きる力を培っていくのです。

まとめ

「子どもたちの遊びのマンネリ化」を大人は悩みますが、まずは大人の思考がマンネリ化していないかを考えてみてください。

遊びは暮らしの中から生まれ、それらを切り離すことは出来ません。普段の子どもたちの生活は充実したものになっているか?安心して暮らせる環境になっているか?ということを見つめ直してみましょう。困った時にこそ、子どもたちの声なき声に耳を傾けることが大切です。

改めて、本研修にご参加いただき、誠にありがとうございました。

第3回は「保育士の働く環境」について野上美希先生より研修お話しいただきます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

~次回の開催情報~

●【日時】

2023年12月18日(月) 13:00~15:00

●【テーマ】

「保育士の働く環境」

~離職率と保育の質について~

野上美希先生

(学校法人・幼稚園 運営)