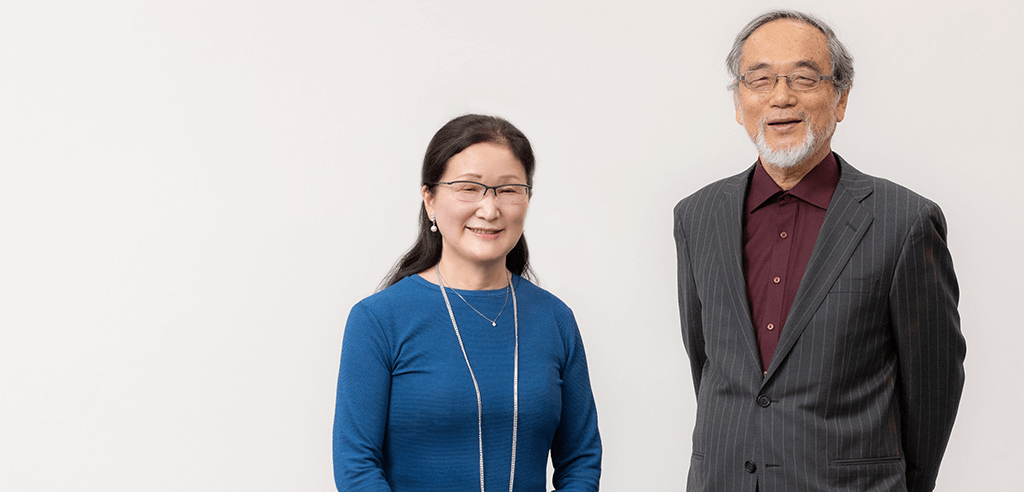

2021年3月3日に開催された、汐見稔幸先生と井上さく子先生の対談テーマは「子どもたちから学ぶ視点を据えていこう」です。対談後編では、お二人が保育者でもある参加者からのリアルなお悩みに回答。最後には、いま、世界中で大変革を遂げている学校教育にまで話が及びました。21世紀型の学校教育に対して、保育の現場ができることとは、一体何なのでしょう?

構成/株式会社京田クリエーション 文/宇佐見明日香

写真/櫻井健司

0・1・2歳児は思う存分、一人遊びに没頭するべき

参加者:1歳児クラスを担当しています。時間に余裕があるときは、子どもの自由な発想や言動を面白がれるのですが……。次の行動に移るときなどに、数人の子どもが集団からはずれたりすると、その対応に慌てて面白がる余裕を持てません。どうすればいいでしょうか?

井上:そもそも論ですが、「1歳児を一斉に次の活動に向かわせる」という行為自体を疑ってみませんか? 発達からいって1歳児は、集団行動ができません。集団からはみ出す子どもはダメな子ではなく、正常な発達を遂げているお子さんなのです。

汐見:1歳児なら、クラスに6人以下の集団をいくつか作って、それぞれのグループに子どもたちをよく理解している先生が一人ずつ付く、といった保育環境がベターです。それに加えて、ゆるやかなタイムスケジュールを組むのも大事。「AからBの保育に移行する」といった切り替えに、時間的な余裕をたっぷり持たせるのです。

1歳児クラスに限らずこれからの保育は、21世紀型の学校教育に合わせて、一人ひとりの意見を尊重するやり方にシフトしていくべきで、そのためには「集団が同じようなタイミングで、同じようにしなければいけない」という、古い習慣を手放していく必要があります。

といっても、いくらタイムスケジュールをゆるやかにしたところで、タイムリミットはありますよね。そんなときに必要なのは、タイムリミットの瞬間に「はい、お片づけして」「さあ、帰りますよ」と声を掛けることではなく、タイムリミットよりもずっと前に、子どもたちの様子を見て回りながら、「そろそろ次の行動に移らなければならない」という事実や理由を一人ひとりに語りかけること。子どもたちに、納得するための時間を提供し、心の準備をしてもらうのです。大人だって、集中して作業しているときに「いますぐ手を止めて! 移動してください」と言われたら、「えっ、なぜ!?」と反抗したくなりますよね。子どもだって同じです。

参加者:1歳児を担当していますが、クラスのなかに毎日同じ一人遊びを繰り返している子どもがいます。お友だちが近くにくると、思うように遊べないストレスから、手が出てしまうこともあって……。その子のために、一人遊びに没頭できる環境を作ってあげるがいいのか、お友だちとのやり取りに慣れさせた方がいいのか、一番いい方法を教えてください。

井上:1歳児はたっぷり一年かけて、一人遊びを保証されることで、次の成長のステージに移行します。そして、大人が無理やりお友だちと関わらせようとしなくても、内面の育ちが豊かになってくれば、進んでお友だちと関わろうとするものです。いまは一人遊びに没頭させてあげてはいかがでしょうか?

汐見:0・1・2歳のとき、自由に一人遊びをさせてもらっていた子は、4・5歳になると自発性が高まって、発想力も豊かになるというデータがあります。その子の情報を園全体で共有し、一人遊びに没頭できる環境づくりや遊具を取り入れてみてはいかがでしょう。

その散歩、本当に行く必要がありますか?

参加者:1歳児を担当していますが、クラスのなかに毎日同じ一人遊びを繰り返している子どもがいます。お友だちが近くにくると、思うように遊べないストレスから、手が出てしまうこともあって……。その子のために、一人遊びに没頭できる環境を作ってあげるがいいのか、お友だちとのやり取りに慣れさせた方がいいのか、一番いい方法を教えてください。

井上:確かに、小さなケガの積み重ねが、大きなケガを防ぐとは思います。でも、それ以前の話として、「もし園庭があるのであれば、わざわざ散歩に行かなくてもいい」というのが私の持論です。もちろん散歩には、園庭にはない景色がありますし、散歩自体がいけないということではありません。ですが、散歩の目的意識が明確でないと、散歩自体が大きなリスクになってしまいます。

私が現役時代、経験豊かな1歳児クラスの担任の先生が、「散歩に行ってきます」とおっしゃるので「目的は何ですか?」と聞いたら、「気分転換です」と堂々と答えられました。それを聞いたとき、私は耳を疑いました。「気分転換って、誰のですか」と。

気分転換に付き合わされた子どもたちは、大人たちが気分転換というおしゃべりに夢中になっている間に、ケガをしたり、迷子になったりするかもしれません。その点、園庭なら散歩の移動にかける時間も、遊びに没頭することができます。

また、「ケガをさせないでね」と言われてしまうと、子どもを開放させてあげるどころか、監視の目や管理の目で子どもたちを規制せざるを得ません。そうした過剰な監視や管理は、子どもたちのケガの引き金を引いてしまうことにもなりかねませんよ。

汐見:確かに、行動を制限されることによって生じる心のモヤモヤが、ケガしやすい心理状態を作ることも考えられます。東京では、ひとつの公園を2つ、3つの園が競って使っている光景を目にしますが、そこで飛び交っているのは「そっち行っちゃだめ!」「ここの砂場で遊ぶの!」「ここから出ちゃダメ!」といった先生たちの声。それだと何のために公園にきたのかわかりませんよね。

さく子先生がおっしゃるように、先生の気分転換や子どもたちの歩行訓練にとどまるような散歩ならしない方がマシです。散歩は日本固有の保育だそうですが、その必要性について、一度、園全体で話し合ってみてはいかがでしょうか。

21世紀型の学校教育のために、保育の現場でできること

参加者:「保育の質の向上」の方法について、もう少し伺わせてください。保育士同士で語り合う「対話的保育」はぜひ導入したいと思いますが、実践するにあたって何かアドバイスはありますか? また、保護者に園での様子を見せるいい方法や簡単な手段があれば、そちらもご意見をいただきたいです。

汐見:保育の質を上げる方法として、保育者の毎日の自己評価を提案します。前編でお話しした「対話的保育」の応用編なのですが、その日の保育について職員同士で語り合うだけでなく、語り合ったエピソードの数々をヒントにして、明日の保育を考えるのです。たとえば、子どもたちの行動や言動に対して、どう寄り添えたか。発見や反省を踏まえて、明日はどういう自分でありたいかといったことですね。

それを毎日続けることで、保育に対して、あるいは子どもに対しての見方は確実に深まります。と同時に、保育が楽しくなってきます。僕は、保育の質を上げるために、現場が苦しい思いをするのは違うと思うんです。保育が楽しい、子どもが面白いという気持ちにならなければ質は上がりません。

3・4・5歳児クラスであれば、帰りの会などで、子どもたちが今日を振り返る時間を設けてみてもいいかもしれません。たとえば「○○ちゃん、今日はあそこで何してたの?」と聞いてみる。もし「ダンゴムシを探していたの」という答えが返ってきたら、「ダンゴムシって飼えるのかな?」「今日はもう時間がないから明日調べてみようか?」と次の日の保育につなぐのです。

そうやって、今日と明日がつながることで、子どもたちの認識もレベルアップしていきますよね。加えて、遊びがいろんな力を伸ばすことにもつながっていく。ですので、「子どもたちの振り返りを参考にしながら振り返る」ということも、ぜひていねいにやってみてください。

井上:保護者に園の様子を見せるいい方法は、「ありのまま」を見せることです。何かを発表するとかそういったことではなく、子どもを中心に据えた普段の保育の様子を見てもらうのです。

そのためには……。保護者だけでなく、地域の方々も集めての「公開保育」を行うのはどうでしょう? 普段どおりの様子を見てもらい、第三者に「これって、なんでこうやってるんですか?」と聞かれたら、普段当たり前にやっていることや、当たり前になっていることをあらためて言葉にしてみる。そうやって自分たちの保育を振り返ることで、いろいろなものが見えてくると思いますよ。

また最近は、親御さんが一日保育士になったり、一日幼稚園教諭になったりする「保育参加」という試みも盛んになってきています。先生の視点で子どもに接することで、「自分もこういう風にすればいいんだ」と悩みが解決したり、気づきにつながったりするケースもあるので、一度試してみるのもいいかもしれません。

参加者:現在の小学校の義務教育について、どのように思われますか?

汐見:いま世界中の国々で、学校教育のあり方を20世紀バージョンから21世紀バージョンに変える努力がなされています。先進国の中でもっとも遅れているといわれる日本の義務教育も、まさに変革期です。

非伝統的な教育を推進する「イエナプラン」「モンテッソーリ」「フレネ」教育を取り入れる新しいタイプの学校では、学年単位のカリキュラムを早々に廃止しました。そもそもカリキュラムの語源は「履歴」を意味するラテン語で、人には一人ひとりに「履歴=歴史」があり、興味の対象もそれぞれの履歴によって異なる。「興味があることを勉強するからこそはかどる」という視点からすれば、カリキュラムというのは、本来一人ひとりに即して作られるべきものなんです。

ちなみに、学年単位の画一的なカリキュラムを廃止した小学校が、どうやって活動しているかというと、1・2・3年生を同じクラスとして、興味のある分野でグループを作り、子どもたちが主体となってその日のカリキュラムを決めるのだそうです。

子どもの幸福度が世界一高いといわれているオランダでも、先生が一方的に教える授業はほとんどなく、先生が投げかけたお題に対し、子どもたちがひたすら議論を重ねていきます。先生の言うことを静かに聞いていることが、授業に参加していることでもある日本とは真逆で、意見を言わなければ授業に参加したことにはならないのです。

そうしたなか、日本の公立の小学校でも、去年の4月から子どもを中心に据えたカリキュラムへの切り替えが少しずつ行われています。早急に、簡単に、とはいきませんが、20世紀型の教育が終わり、21世紀型の教育が幕を開けようとしていることは確かです。

そして、21世紀型の新しい学校教育の土台を作るには、保育現場の協力が不可欠。日々、保育者同士の振り返りをし、議論することの楽しさを保育者自らが子どもに示し、子どもに相談し、子どもに意見を求め、子どもの選択を大切にする——。みなさんのそうした活動が、未来につながっていくのです。

21世紀型の子どもを中心に据える保育。決して簡単なことでないかもしれませんが、プロフェッショナルなみなさんが、率先して取り組むべき方向・方針であることは確かです。次回の対談は、5月25日 18時30分~を予定しています。ふるってご参加ください!

【対談前編/保育の楽しさってなんだろう?】子どもの没頭と安心を保証するはこちら!

お話を聞いた人

汐見稔幸(しおみ・としゆき)

大阪府生まれ。東京大学名誉教授。

東京大学大学院教授、同教育学付属中等教育学校校長を経て、白梅学園大学・同短期大学学長を2018年3月まで歴任。専門は教育人間学、保育学、育児学。

子どもの教育に幅広くかかわる教育者であり、NHK教育テレビをはじめとする子育て番組などのコメンテーターとしても人気。

井上さく子(いのうえ・さくこ)

岩手県遠野市生まれ。保育環境アドバイザー。

元東京都目黒区立ひもんや保育園の園長職を最後に38年間の保育士生活を終える。新渡戸文化短期大学非常勤講師を経て、保育環境アドバイザーとして研修会講師、講演活動、執筆活動を通じて子どもの世界を広く人々に伝える活動にまい進。

『だいじょうぶ~さく子の保育語録集』、『赤ちゃんの微笑みに誘われて~さく子の乳児保育』と著作多数。

また「遠野あとむ」のペンネームで詩作、朗読、イラストレーターとしても活動中。