苦手意識を払拭!保育園の連絡帳の書き方~コツと文章・イラスト例~

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!

X(旧Twitter)をフォローはこちら!

保護者とのコミュニケーションツールとして、効果的に活用したい連絡帳。コロナ禍で、保護者とかかわる時間が短縮されているからこそ、「もっともっと、うまく使っていきたいな」と考える今日このごろです。

今回は「連絡帳を書く」をテーマに、僭越ながら私が考える「伝わりやすくなるコツや工夫」をご紹介したいと思います。

自分をほめて励ましながら、連絡帳での「伝える技」を磨きましょう!

さてさて。保育者のみなさんの中には、毎日「これは伝えたい!」と思い、うんうん唸りながら連絡帳と向かい合っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。いうまでもなく、連絡帳は「伝わる」ことが大切です。だからこそ、私も書くたびに「うまく伝わるかな」と試行錯誤してしまいます。

でも、日々の勤務の中で許されるデスクワークの時間はあまりにも短い!(涙)

時間も書くスペースも限られた中、連絡帳で子どもたちの様子を伝えるのは至難のワザですよね! 私たちって、すごく難しいことしてますよね! なので、みなさんはもっと自分をほめてあげてください。そして、自分をほめて励ましながら、ちょっと視点を変えたり、他のツールとも合わせたりしてさらに「伝える技」を磨いていってください。

保育園の連絡帳を書く7つのポイント!「伝える」「伝わりやすくする」技とは

ではここで、私が考える「伝える技」をご紹介しましょう。

1.簡潔にまとめる

コツは、がんばって毎日のすべてを書こうと思わないこと。簡潔な文章を心がければ、内容がわかりやすくなるうえに、時短にもつながりますよ。また、すべてを連絡帳に書こうとせず、複数の手段で総合的に伝えるスタイルにしてみるのもおすすめです。たとえば、登園や降園の際、文章にするのが難しいことを直接保護者に伝えてみましょう。それが+αの補足情報になって、連絡帳の簡潔な文章がぐっと厚みのある内容に感じられるはずです。

加えて、保護者の目につくところに「今日の保育」など、遊びの内容を書くスペースを作っておくのもいいと思います。それだけで、連絡帳の中に保育の内容を細かく書く必要がなくなりますよ(多くの園でやっていらっしゃるとは思いますが、念のため)。

2.保護者からの内容に相づちを打つ

会話と同じように、連絡帳の中でも相づちは大切だと思います。保護者からの内容に対して「楽しかったですね」「それは嬉しいですね」など、さらりと返すことで(おおげさでなくていいのです!)、保護者も「ちゃんと読んでくれている」と感じることができるでしょう。そして、そうした積み重ねによって、保護者からの子どもの情報が連絡帳の中に増えていくと思います。

3.「楽しそうでした」の伝え方を工夫する

子どもが楽しそうな様子は、ぜひぜひ伝えたいですよね。でも、毎日「楽しそうでした」ではマンネリな感じが……。そんな時、私は次のような表現を使っています。

「こんな風に遊ぶのが今日はお気に入りでした」

「○○に興味深そうに近づいていく、探検家□□ちゃんです」

「こんな風に遊ぶのが今日はお気に入りでした」というと、子どもの興味の方向が少し変わったときに、“発達の気づき”を伝えることができます。また、「○○に興味深そうに近づいていく、探検家□□ちゃんです」と具体的に書くと、子どもの様子が想像しやすくて、楽しげな感じになりませんか? ままごとだったら「張り切りママの○○ちゃん」、電車ごっこなら「元気な運転手の○○くん」などいろいろ応用できますよ。

4.保育者の気づきやプラスな気持ちを付け加える

事実だけでなく、保育者が感心したことや嬉しく感じたことを書き添えると、より状況が伝わりやすくなります。たとえば、日々同じ遊びを繰り返す子どもの様子を伝えるときに、「今日も□□で遊びました。楽しそうでした」ではなく、「□□で繰り返し遊んでいます。○○くんのこの情熱がどんなふうに変化していくのか楽しみです」にすると、ポジティブな印象になりますよね。ちょっとしたトラブルの報告でも、「それもまた子どもの成長の過程」だと、保育者がプラスにとらえていることが伝わるといいなと思うのです。

5.顔文字を使う

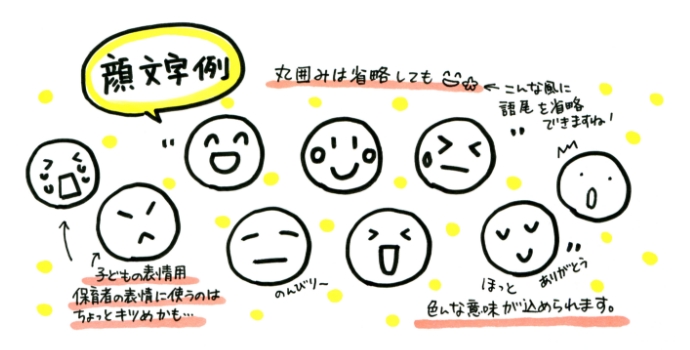

感情的なことを文章で書くと、ついつい長くなったり、わかりにくくなったりするもの。そんな時は顔文字を使うのも一つの手です。マイナスなことを書くときでも、雰囲気をやわらげてくれるので、保護者の受け取り方、感じ方が深刻になりすぎないと思います。スタンプ文化が浸透してきた今、保護者に対して顔文字を使うことも失礼には当たらなくなっているのではないでしょうか(とはいえ、感じ方は人それぞれですので、そのあたりの見極めはお願いします)。参考までに、私がよく使う顔文字の例をイラストにしておきますね!

6.みんなに一律の文章量で書こうとしない

どの子にも同じように、平等にしようとして、文章の量を調節することってありませんか? でも、文章量が同じなら平等というわけではありません。その日の子どもの過ごし方次第で、文章に増減があるのは当たり前だし、直接会う機会が多い保護者と少ない保護者とで、書き方や文章量を変えるのもありだと思います。大事なのは、伝えるべき内容を過不足なく伝えること。それ心がけると、文章作成に余計な時間を使わずにすみますよ。

7.書くことがないときはメモ!

気持ちがいっぱいいっぱいになること、ありますよね。特に、まだ一人ひとりを把握できていない新学期とか……。そんな時は、オーソドックスですが「子どもの様子をこまめにメモする」のが有効です。複数担任なら協力体制を敷いてください。慣れてくると、メモせずとも子どもの様子が残るようになってきますが、それまでは基本に忠実にいきましょう。現場では経験がものをいうことも多いので、ベテラン保育者さんには、ぜひ情報共有をお願いしてください。

「文章が苦手!」「どう書けばいいかわからない!」という人は?

私が連絡帳を書くことに苦手意識を持っていた若手のころ、先輩の連絡帳の文章を読んでみることでずいぶんと苦手意識を払拭できました。読んでみて、「心地よい文章だな」と感じるものがあれば、真似して書いてみるのが、上達への近道です! その中で、すごく記憶に残っているのが、「ちょっと苦手だな」と思っていた同僚の連絡帳がすごく上手で、保育へのこだわりもしっかりとみえたこと。おかげで、ちょっと好きになれました(笑)。

また、上手な人の連絡帳を読んだ後に、自分のものを読み返してみるのもお忘れなく。そうすることで、自分のこだわりや、普段注目しているところが見えやすくなります。視点を変えるいい機会になるので、読み返しはおすすめです。

連絡帳は日々の積み重ねによって、より効果的なものに育っていくツールです。書いている時間も決して無駄ではなく、「今日の保育はどうだったかな」と振り返る時間にもなります。「伝える」ことをあきらめず、日々かんばっていきましょう!

文・イラスト/保育士 いわいざこ まゆ

その後、保育園の非常勤務をしながらイラストレーターとして活動をはじめ、

現在は保育の専門誌、書籍中心にイラスト、4コマまんが、造形アイデアなどで活動中。

著書に『まゆ先生の保育な毎日』(世界文化社)など。