お月見はいつ何をする? 由来は? 保育園で楽しむ製作アイディア9選

日本の伝統的な「お月見」は、秋らしさを感じられる大切な行事です。子どもたちがお月見に興味・関心を持てるよう、保育園でも製作として取り入れたいですよね。この記事では、お月見の基本的な知識と合わせて、おすすめの製作アイディアをご紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。

お月見とは?

お月見とは、お団子を食べたりススキを飾ったりして月をながめる行事です。1年の中で最も空が澄んで月がキレイに見えるのが十五夜です。別名「中秋の名月」とも呼ばれています。ここからは、お月見の時期や由来を解説します。

お月見はいつからいつまで?

十五夜(中秋の名月)は、毎年日付が変わります。

2023年(令和5年)/9月29日(金)

2024年(令和6年)/9月17日(火)

2025年(令和7年)/10月6日(月)

2026年(令和8年)/9月25日(金)

お月見といえば十五夜ですが、上記のほか「十三夜」「十日夜」などもあり、地域によっては11月におこなうこともあります。

お月見の歴史や由来は?

お月見の発祥は中国で、平安時代に日本へ伝わりました。当時は、貴族は満月を見て宴を、庶民は作物の豊作を月に祈っていたそうです。そのほか、十五夜に関わるものの由来は以下のとおりです。

| お月見団子 | ・団子を月に見立てて作物の収穫を感謝したり翌年の豊作を願ったりする ・丸くて白い団子が基本で地域によってはカラフルなものもある |

| ススキ | ・秋の実りの象徴として、翌年の豊作を願うために飾る ・ススキの切り口には悪い物から収穫物を守る意味がある |

| うさぎ | ・インドの神話から「月にうさぎがいる」と言われている ・月の中でうさぎが餅つきをしながら食べ物に困らないよう祈っている |

【関連記事】

十五夜の意味とは?十五夜の由来や過ごし方を紹介!

子どもたちには、以下のようなポイントをおさえて説明してあげましょう。

- 十五夜は1年のなかで1番お月さまがキレイに見える日

- おいしいお団子を食べながらキレイなお月さまをながめることをお月見という

- ススキやお団子を添えて「食べものがたくさん育ちますように」とお願いする

子どもたちには少し難しいかもしれませんが、お月さまがとってもキレイに見えることをしっかり伝えたいですね。絵本やパネルシアターを活用した導入もおすすめです。

【関連記事】

【保育士実演・パネルシアター秋】「おつきみかざるのなんだっけ?」の演じ方と作り方のポイント

保育園でお月見を取り入れるねらい

保育園でお月見製作を取り入れるねらいは、以下のとおりです。

- 日本の伝統的な行事に興味・関心を持つ

- お月見製作を通して、夜空や月に親しみを感じる

- 秋らしい製作をおこなうことで季節感を味わう

子どもたちがお月見を楽しめるよう、ねらいを持って取り組みたいですね。

【お月さま】保育園で楽しむお月見製作

ここからは、保育園で楽しみたいお月見製作のアイディアをご紹介します。まずは、中秋の名月の主役「お月さま」のかわいい作り方です。

ちぎり絵

丸く切った厚紙に、ちぎった画用紙や折り紙を貼っていきます。子どもたちに「お月さまってどんな色かな? 」と問いかけながら製作することで、創造力や表現力を刺激できます。はみ出た部分はピンキングハサミでかわいくカット! ステキなお月さまに仕上がります。

カラーセロファン

黄色の画用紙を丸く切ったものに、カラーセロファンを貼ったお月さまです。カラーセロファンはやわらかく、とっても切りにくい…! そのため、子どもたちの集中力がアップします。合わせて、黄色系のフェルトを貼ってもかわいく仕上がります。

紙皿

丸い形の紙皿をお月さまに見立てて作る製作アイディアです。絵の具を使い始めたばかりの幼児さんにもおすすめ! 黄色やオレンジ色を使って、色塗りを楽しみましょう。筆に慣れていない場合は、フィンガーペイントで着色してもいいですね。

【お月見だんご】保育園で楽しむお月見製作

次にご紹介するのは、お月さまを見ながら食べる「お月見だんご」の製作アイディアです。お月さまに見立てて、白くて丸いお団子を作ってみましょう。

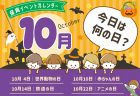

お花紙

お花紙を丸めて作る、お月見だんごの製作アイディアです。お花紙をクシャクシャ丸めるだけなので、乳児さんでも簡単に取り組めます。幼児さんは、画像のように毛糸でポンポンを作って貼りつけてもいいでしょう。立体的でとてもおいしそう…!

スタンピング

スタンピングで彩るお月見だんごもステキです。たんぽ筆や丸く切ったスポンジで、スタンピングを楽しみます。絵の具を溶かす水の量を少なめにすると、しっかり色がつきますよ。楽しくて、ついつい山盛りのお月見だんごになるかも…。

はじき絵

クレヨンで描いたお月見だんごを、はじき絵で彩るアイディアです。薄く溶いた黒色の絵の具が、お月見だんごをぼんやりとはじき出します。クレヨンで濃く強く絵を描くのがポイント。また、絵の具を溶かす水の量は多めがおすすめです。

【お月見うさぎ】保育園で楽しむお月見製作

最後は、お月さまのなかで餅つきをしているといわれている「お月見うさぎ」の製作アイディアです。かわいいうさぎをテーマにすれば、子どもたちも親しみを持って取り組んでくれるはずですよ。

足形

乳児さんにおすすめしたい、足形を使ったお月見うさぎの製作アイディアです。まずは、黒い画用紙に白色の絵の具で足形を取ります。あとは、うさぎの耳や背景を描き加えるだけ! 成長の記録にもピッタリの作品に仕上がります。

トイレットペーパーの芯

廃材のトイレットペーパーの芯を使えば、立体的なお月見うさぎを作れます。耳や目を施すだけで、かわいいうさぎに大変身! 気になる人は、トイレットペーパーの芯にも白色の画用紙を巻いてくださいね。

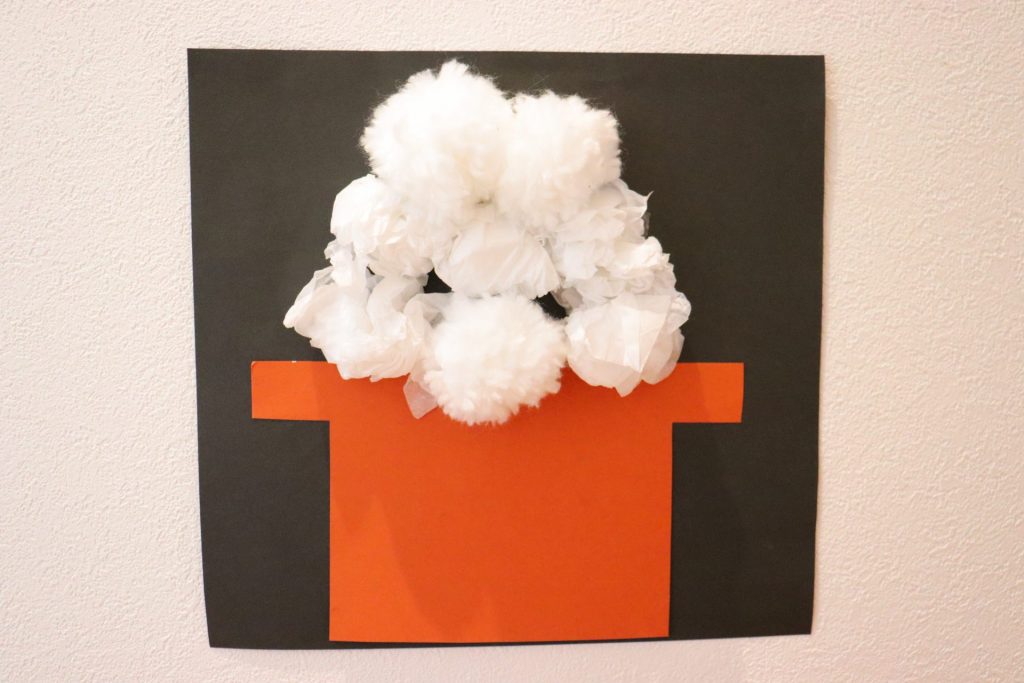

デカルコマニー

デカルコマニーの技法をうまく利用すれば、無造作なお月見うさぎに! 画用紙に絵の具を出すとき、うさぎの半分を描くように工夫するのがポイントです。絵の具を伸ばしたら、画用紙を半分に折って絵の具を転写させます。ゆっくり開くと、左右対称のうさぎさんの完成!

まとめ

この記事では、保育園で取り入れたいお月見製作のアイディアをご紹介しました。秋の夜空に浮かぶ満月は、とってもキレイです。子どもたちにも、興味・関心を持ってもらいたいですよね。毎年、十五夜の日付は変動します。夏が終わったら早めに日程を確認し、お月見製作の準備が遅れないようにしましょう。

【関連記事】

高齢者におすすめ! お月見の工作で秋の十五夜を感じよう

保育士経験を活かし、季節の行事に家族で手作りの飾りつけを楽しむのが趣味。

Instagram:https://www.instagram.com/hoik_aya___/