【今、注目が集まる保育のスタイル】小規模保育園で働くメリット/デメリットとは?

2015年4月から認可事業となった小規模保育園は、待機児童対策の一つとしてはもちろん、新たな保育スタイルとしても話題を集めています。ここでは、小規模保育園に興味がある保育士さんなら知っておきたい、基礎的な知識からメリット/デメリットまでをまとめました。

小規模保育園ってどんなところ?

0~2歳の子どもたちを、6~19人という少人数の範囲で保育

小規模保育園では、0~2歳の子どもたちを、6~19人という少人数の範囲で保育します。定員が5人以下の場合は「家庭的保育」、20人以上の場合は一般的な保育所となるため、その中間に位置する存在だといえるでしょう。専用の園庭は持たなくてもよく、マンションなどの既存施設を活用して開園するケースも少なくありません。

待機児童の大半は2歳までの低年齢児で、都市部に集中しているといわれています。小規模保育園が2015年4月に認可事業となってからは、待機児童問題を解消するための対策の一つとしても注目され、都市部を中心にその数を伸ばしています。

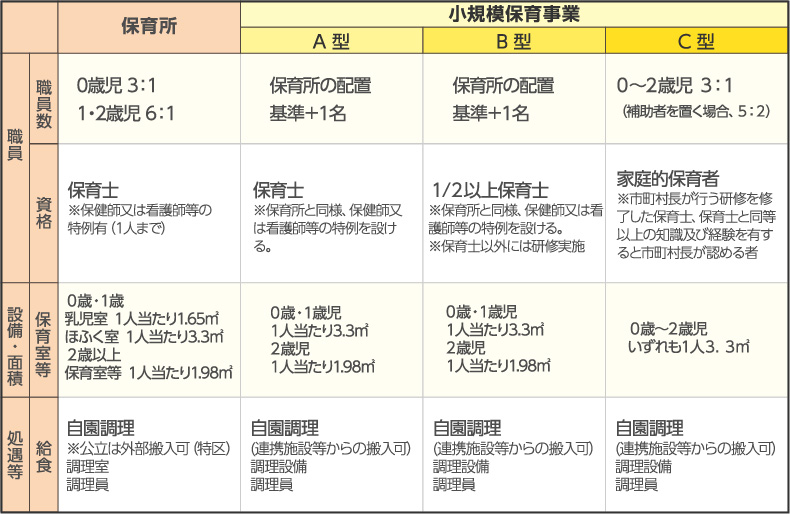

自治体により認可基準に差はありますが、国の定めた基本は表の通りです。A型はいわば小さな保育園のような感覚で、職員全員が保育士資格を持ち、しかも一般的な保育園より1名多い配置が必要です。一方、C型は家庭的保育に近い基準となっており、B型はA・C型の中間となる存在です。

【小規模保育事業の認可基準について】

※ 小規模保育事業については、小規模かつ0~2歳児までの事業であることから、保育内容の支援及び卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の設定を求める。

※ 連携施設や保育従事者の確保等が期待できない離島・へき地に関しては、連携施設等について、特例措置を設ける。

※ また、給食、連携施設の確保に関しては、移行に当たっての経過措置を設ける。

※ 保健師又は看護師に係る職員資格の特例については、地方分権に関する政府方針を踏まえ、平成27年4月1日から准看護師についても対象とされている。

(出典:内閣府「子ども・子育て支援新制度について」)

小規模保育園におけるメリット/デメリットを理解しよう

【メリット】

・手厚い人員配置で家庭のような保育ができる

上記の基準からも分かるように、小規模保育園では少人数を手厚く見守ることが求められます。ゆったりした環境の中で、子どもたち一人ひとりへ家庭的に関わることができます。また、全体に目が行き届くこともあり、職員同士でコミュニケーションを図りながら連携して動きやすいことも魅力です。

・カリキュラムに縛られず柔軟な保育ができる

指導案やカリキュラムをベースにしながらも、少人数であることを生かしながら、子ども一人ひとりの発達に合わせた保育を実現しやすいことも魅力です。例えば、普段はベビーカーに乗って散歩に行く子でも、本人の興味や体調を考慮して「今日は先生と手をつないで歩いてみよう」といった柔軟な対応ができるわけです。

【デメリット】

・基本的に低年齢児しか保育することができない

0~2歳児を対象とする小規模保育園では、「3歳になると転園」が基本。国家戦略特区を設けて対象年齢を5歳まで引き上げる動きもありますが、全国的な動きには至っていません。現状のところ、小規模保育園で働く保育士の業務は、低年齢児のみの保育に限定されているといえるでしょう。

・園庭での外遊びや大規模なイベントなどを経験しづらい

広々とした園庭を持つ小規模保育園は少なく、散歩は近隣の公園などへ出かけることが基本です。また、少人数であることから、必然的に大規模なイベントを経験することは難しいでしょう。ただし、「外に出ることで交通ルールが学べる」「近隣の保育施設等と連携してイベントを行える」など、この点をデメリットとはとらえない見方も少なくありません。

どんな保育士さんが小規模保育園に向いている?

子どもたちと家族のような信頼関係を築きながら、徹底した個別支援を実践することは、大規模園とはまた違った魅力になり得ます。一人ひとりと丁寧に関わり、第2の家庭としてゆっくりと子どもの成長を見守りたいと考える保育士さんにぴったりの職場です。基本的に0~2歳児を受け入れる施設であることから、低年齢児保育を極めたいと考える人にとっても理想的な職場の一つだといえるでしょう。さらに、少人数であることを生かした、密な保護者支援を実現したいという保育士さんにもお勧めです。