全国の保育士ら3万人に調査して見えてきた職場のホンネ――保育者の悩みワースト1は、「給料の低さより事務作業の多さが負担」(東京大大学院発達保育実践政策学センター調べ)でした。

そんな保育士さんたちの悩みを解決すると、ちまたで話題のサイトが『ももいくナビ』です。保育現場ですぐに活用できる情報が満載で、現役保育士からも注目度の高いサイト。ここでは、保育をもっと楽しくカンタンにする『ももいくナビ』の魅力に迫ります!

目次

保育士の大きな負担となる「事務作業」

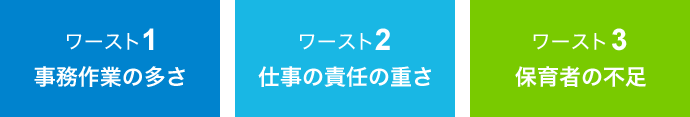

全国に約119万人いるとされる保育士登録者ですが、そのうちの6割以上にあたる約76万人が、資格を持ちながら保育の現場で働くことを選ばない、潜在保育士です(2015年10月時点・厚生労働省調査)。これはどうしてなのでしょうか? 東京大学発達保育実践政策学センターが全国保育者3万人を対象に2015~2016年にかけて実施した大規模調査によると、「園の職員が負担を感じている項目」のワースト1は「事務作業の多さ」(下記グラフ参照)でした。

保育者3万人のホンネ「多い事務作業、重い責任」

調査で見えてきた、保育者たち3つのホンネ。給料の問題ばかりがクローズアップされているが、実は「事務作業の多さ」がもっとも負担に感じているという結果に。

Q.園の職員は何に負担を感じている?

(1.3.5歳児のクラス担任)

※「5とても負担を感じている、4やや負担を感じている、3どちらともいえない、2あまり負担を感じていない、1まったく負担を感じていない」より算出

参照元:東京大大学院発達保育実践政策学センター「全国保育・幼児教育施設⼤規模調査」

書類作成などの事務作業に多くの時間や労力がかかることで労働時間が長くなったり、持ち帰り業務が増えてしまったり、子どもと触れ合う時間が減ることで、保育の仕事から離れてしまう人も少なくないのが現状です。

転職のプロ「マイナビ保育士」のキャリアアドバイザーは、「事務作業が就業時間内に終わらず、持ち帰りの仕事が増えて、疲弊してしまい、保育士を辞めてしまうというケースも多くみられます」と、保育士の離職理由について話します。

つまり、潜在保育士に再び現場で活躍してもらうためには、このような業務負担を軽くしていくことが必要なのです。もちろん、それは現役保育士にとっても同じこと。そこで、保育士の負担軽減につながる情報を提供し、子どもや保護者とのコミュニケーションといった保育士本来の仕事に注力してもらうために生まれたのが、ポータルサイト『ももいくナビ』なのです。

『ももいくナビ』を活用して保育をカンタンに!

『ももいくナビ』では、「おもちゃ・遊び」「イラスト集」「製作」「文例集」「テンプレート・ツール」「保育に役立つ知恵袋」という、現場ですぐに使える6つのテーマを厳選。潜在保育士が再就業をめざして楽しく学ぶためにも、現役保育士が業務負担を軽減するためにも、参考になる情報が満載です。

コンテンツ紹介

『ももいくナビ』では、さまざまなお役立ち情報をすべて無料で公開しています。業務効率化ができれば、持ち帰り業務もなくなり、保育士の仕事を楽しく・長く続けることにもつながるので、ぜひ活用したいですね。

【おもちゃ・遊び】

手軽に作れる手作りおもちゃのアイデアや、身近な材料で子どもが楽しめる遊びの方法を紹介。

【イラスト集】

無料で使用できるイラスト・素材をふんだんに掲載。「食べ物」「動物」など、テーマごとの検索も可能です。

【製作】

季節や行事ごとに作ることの多い壁面装飾やカードなどの製作物を、分かりやすい作り方とともに解説。

【文例集】

指導計画案やおたよりなどに使える具体的な文例を、書類の種類や子どもの年齢ごとに紹介。

【テンプレート・ツール】

「保育日誌」「週案」「午睡表」など、園で使用することの多い書類のテンプレートが無料でダウンロード可能。

【保育に役立つ知恵袋】

保育士として知っておきたいマナーや保護者対応、子どもとの関わりのコツなどを、手軽に読めるコラム形式で掲載。

「実はこの『ももいくナビ』、文部科学省採択プロジェクト「ももいく事業」のひとつとして、2015年に誕生したものなんです。潜在保育士の就職・再就職を支援するために、復職支援サイトの「ももいくジョブ」、eラーニングサイトの「ももいくゼミ」とともに、「保育業務をもっと楽しく、簡単に!」するために立ち上げられました」

こう語るのは、これらのサイトを運営している三幸学園の事業開発部・太田早紀さん(以下、太田さん)。三幸学園は、関東エリアを中心に全国41箇所で保育施設を運営しています。全国の園から集めたノウハウをギュッと凝縮し、『ももいくナビ』で無料公開しています。

意外に難しい書類作成は「文例集」がオススメ!

三幸学園が保育士・保育士養成校の在学生328名、園長37名に実施したアンケート(2016年実施)では、意外な事実が明らかになりました。7割以上の園長が「学校でもっと教えてほしい」と回答したのが、「日誌、連絡帳、面接記録などの記述」「日案・週案・月案の作成」といった、書類作成や記録に関する項目。一方で、それらを「うまく実施できていない」と回答した保育士・保育士養成校の在学生はわずかに3割ほど。つまり、書類作成や記録について『できているつもりで、できていない』保育士が多いのです!

「多くの場合、園によってフォーマットがバラバラなこともあり、書類作成・記録について学生時代に学べる機会は意外に少ないもの。しかし、保育士の作成する書類は、保護者が目にすることもある重要なものです。個人的なメモや日記とは違い、誰が読んでも分かりやすく、社会人として恥ずかしくないものを作成することが求められます」(太田さん)

とはいえ、忙しい保育の現場でゆっくりと文章を練ることは難しいのが現実。そもそも、語彙力に自信がなかったり、文を書くことが苦手だったりする人も多いのではないでしょうか?

そこで必要になるのが、良質な『お手本』です。

「実際に、『ももいくナビ』の中でも一番人気は「文例集」のページです。ここでは、三幸学園の運営する保育施設で実際に使用された書類を精査し、とくに優れているフレーズを多数紹介しています。「月案」「週案」「年間指導計画」などの指導案や、「クラスたより」「園たより」など保護者に配るプリントに使える表現が、年齢別かつ月別に整理されています。つまり、「3歳児の4月の月案にはどんな書き方がある?」といった調べ方が可能です。これらの文例を辞書のように使うことで、業務負担が軽減できるのはもちろん、よりよい文章の書き方を実践的に学ぶきっかけにもなると思います」(太田さん)

『ももいくナビ』を支える『こども未来会議』とは?

『ももいくナビ』の充実したコンテンツを支えている大きな柱のひとつが、『こども未来会議』です。こども未来会議とは、三幸学園の保育園すべての園長が6つのチームに分かれ、それぞれの分野について研究・発表するというもの。毎月1回開かれる会議で検討された案の中から、ブロック会議やチーフ会議を経て最終決定したものが、いわば「三幸学園のスタンダード」となるのです。41園それぞれの個性を大切にすると同時に、各園で培われた知恵や経験を持ち寄り、共有することで、よりよい保育のあり方をめざしているともいえるでしょう。

【こども未来会議の6分野】

- 1-A:子どもの気持ち理解、気になる子、障害児、就学指導など

- 1-B:おもちゃ、季節行事、遊び全般、制作、音楽、体育など

- 2-A:環境構成、食育、栄養、アレルギー、危機管理、健康など

- 2-B:指導計画案、地域支援、子育て支援、相談援助など

- 3-A:保育課程、帳票、事例研究、保護者との関係、チーム保育など

- 3-B:保育方針、運営管理、人事管理、職員育成計画、メンタルヘルスなど

1チーム5~6名からなる6チームで構成される『こども未来会議』。それぞれのチームが研究成果を発表、ディスカッションする。

「以前は、任意参加の勉強会というスタイルでしたが、2016年に現在の姿となり、成果物を順次『ももいくナビ』で発信することになりました。そこには、知識を一般に公開し共有することで、日本のすべての保育士に生かしてもらいたいという願いが込められています」(太田さん)

「ぽけっとランド市ヶ谷保育園」の露木峰子園長先生は、

「私はこども未来会議で3-Bチームに所属し、2016年度には保育学生の実習マニュアル、新人の育成計画、0~5歳児のアプローチカリキュラムなどの作成に携わりました。多様な考え方や個性を持つ各園の園長と定期的に話し合う機会があることで、ズレのない統一感のある保育が実現できます。私自身も、作成したカリキュラムに対してさまざまな意見を聞くことで、多くの気づきや学びを得ることができました。

現在、三幸学園の保育事業では、「多様性の中の共通性」が大きなテーマとなっています。これは相反する概念のようですが、多様な保育を提供するとともに、その中の共通性(普遍性)を見出すことで、めざすべき保育のあり方がより明確になるのです。『こども未来会議』の成果物は、随時『ももいくナビ』で公開すると同時に、2018年には1冊の本にまとめる予定です。イラストやデータを駆使するなどして、より分かりやすく学べる優れたツールとなるよう工夫していきたいですね。三幸学園として得られた知見を保育士をめざす学生や新人保育士が学び、それを現場で活用するという好循環が生まれることを期待しています」

と、『こども未来会議』の制作秘話や、保育への情熱を語ってくれました。

保育の現場に即した6分野において厳選された三幸学園の英知を、あなたも活用してみませんか?

最新コンテンツをチェック!

『ももいくナビ』には、『こども未来会議』から生まれた製作物を中心に、潜在保育士や現役保育士が知りたい情報がいっぱい! これからもさまざまなコンテンツがアップされていくため、要チェックです。

チーム保育が機能していない場合

チーム保育が機能している場合

「チーム保育」を研究する3Aチームが制作したイラストです。制作の時間を例にして、3人の保育士がそれぞれの役割を意識しチーム保育が機能した場合と、機能しなかった場合を表しています。こうした制作物も『ももいくナビ』で随時公開されます。

三幸グループのミッションは、「世の中の困難を希望に変える」こと。ももいく事業も、現状の保育業界が抱える課題を解決し、保育士がよりよい環境で働くことで、質の高い保育を提供することを目的としてスタートしたものです。これからも、三幸学園の創り上げる『ももいくナビ』から目が離せませんね!

「他園を経験したい」など多彩なキャリアを描けるほか、充実した研修プログラムや福利厚生施設など、やりたかった保育がきっと実現する魅力がつまった「三幸学園」の求人やブランク可の求人はこちら