色鮮やかで美しい翻訳絵本を保育現場に取り入れて、子どもの知的好奇心を高めましょう!

保育士さんたちが、毎日のように行っている絵本の読み聞かせ。みなさんは、日々手に取っている絵本を見て、「これってどんな人たちが作っているのだろう」と気になったことはありませんか? 今回は、株式会社化学同人が発行する海外翻訳絵本の企画・制作を担当している田村由記子さん(株式会社アチェロ代表)に、海外絵本の魅力や選び方、おすすめの絵本などをうかがいました。

\お話を伺った方/

田村由記子さん 株式会社アチェロ代表

子どもだけでなく、大人の心にも響く絵本を届けたい

——株式会社アチェロは、多数の海外翻訳絵本を手がけています。いつも、どのような思いで絵本の制作にのぞまれているのでしょうか。

田村:どの絵本を作るときもそうなのですが、絵本の世界に触れたときの「きれい!」「おもしろい!」といった感覚が入り口になって、子どもたちの想像力や知的好奇心が広がっていくといいなと思っています。また、絵本を通じて保育士さんや保護者の方たちに、「完璧を目指さなくても大丈夫」というメッセージを送りたい気持ちもあります。

実は、私自身が子育てをしていた際、すごく神経質になってしまい、子どもが通っていた小学校の先生にしょっちゅう相談をしていました。そんなときに担任の先生が「お母さん大丈夫ですよ。この絵本を読んでみてください」と言って薦めてくださったのが「だいじょうぶ だいじょうぶ」(講談社:いとう ひろし)という絵本でした。それまでの私は、絵本に対してかわいいもの、楽しいもの、子どもが喜ぶものといった印象を強く持っていたのですが、「絵本には大人の心を癒す力もあるんだ」ということを知って驚きました。

そうした経験から、子どもが楽しいのはもちろんのこと、読み聞かせをしたり一緒に読んだりする保育士さんや保護者の方にとっても、何かしら心に残るような絵本を届けたいと思っています。

ビジュアルの美しさこそが、海外絵本の大きな魅力

——翻訳する絵本を選ぶ際に、選定基準のようなものはあるのでしょうか。

田村:エージェントからの推薦や、SNSの投稿やコメントなどをチェックした上で、「海外で人気があって日本でも人気が出そうなもの」、「物語の世界に惹きつけられる、場面展開が大胆なもの」を選んでいます。

それから、「子どもたちにとって身近だと感じるテーマかどうか」や、「子どもたちが感情移入できるものかどうか」という点も意識しています。

——海外絵本を翻訳する際、その魅力を伝えるためにどんな工夫をされていますか?

田村:原書は外国語なので、「翻訳したときに分かりやすいか」や「子どもに伝わる言葉か」「日本語として読みやすいか」などの点には、気を配るようにしています。その上で、翻訳者の個性を尊重した編集を心がけています。また、日本語を組み込んだ際に本来の魅力が損なわれないように、バランスを見てイラストの位置を微調整するなどの細かい作業も大事にしています。

絵本の素材選びにもこだわっています。海外では、環境に配慮したFSC認証の用紙が使われていることが多く、素晴らしいことだと思います。化学同人では、脱プラスチックを目指すためにPP加工(紙の表面にPPフィルムを貼ることで、表面をコーティングする加工)をしないようにしています。『麦畑のみはりばん』というカカシの絵本では、カカシらしいザラザラした手触りの紙を選んだり、『サボテンにハグなんてしない』という絵本では、砂漠の雰囲気が出るように乾いた感触の紙を選んだりと、絵本の手触りにも工夫をしており、このような用紙を選んだ際は、ニス引きの表面コートを選択しています。

海外絵本のなかからおすすめの3冊を紹介

——制作者の立場から、おすすめの海外絵本を教えてください。

田村:たくさんありすぎて迷ってしまうのですが、「園の絵本コーナーに置くならこれ!」という視点で選ぶとしたら、次の3冊がおすすめです。

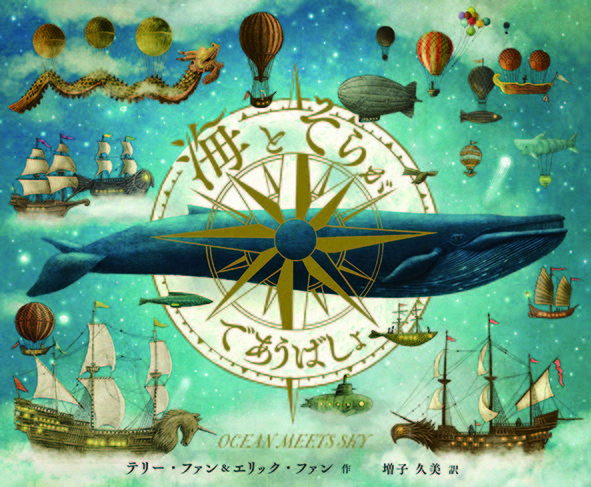

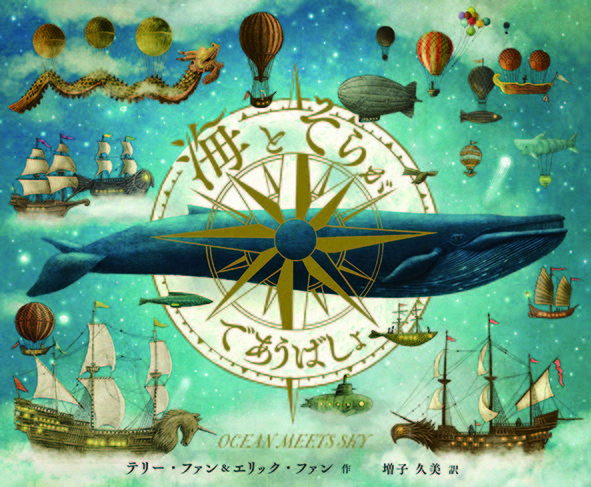

『海とそらがであうばしょ』

作:テリー・ファン、エリック・ファン

訳:増子久美

おじいさんが話してくれた、海とそらがであうばしょ。一緒に見にいく約束をしていたおじいさんは、もういません。フィンは自分で船を作り、そのふしぎなばしょを見つけるため海に出ます。フィンが目指した先に広がっていた世界とは……。

田村:発売からわずか2週間で重版が決まった人気絵本で、第13回ようちえん絵本大賞を受賞しました。フィンが目指した先に広がる世界が美しく描かれています。細部まで描き込まれた、ダイナミックで美しい見開きのイラストが夢の世界へつれていってくれます。

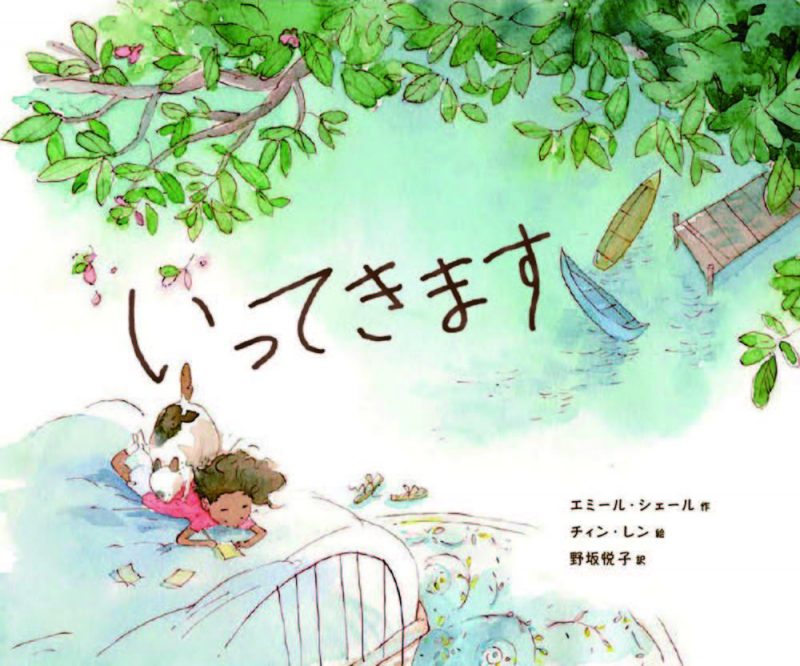

『いってきます』

作:エミール・シェール 絵:チィン・レン

訳:野坂悦子

仕事に学校、家事や宿題。ママと娘のスキップは、もっと一緒に過ごす時間がほしいのですが、なかなかそうはいきません。しかもスキップは、ひとりで夏休みのキャンプにいくのがイヤ。ママのそばにいたいのです。毎日のメモを通して気持ちを伝えあう、ママとスキップの物語。

田村:仕事に家事に忙しいママと娘のスキップが、「もっと一緒に過ごす時間がほしい」と願いながら、走り書きのメモを通して気持ちを伝えあう物語です。絵本に使われている文字は、本当の親子が手書きで書いています。

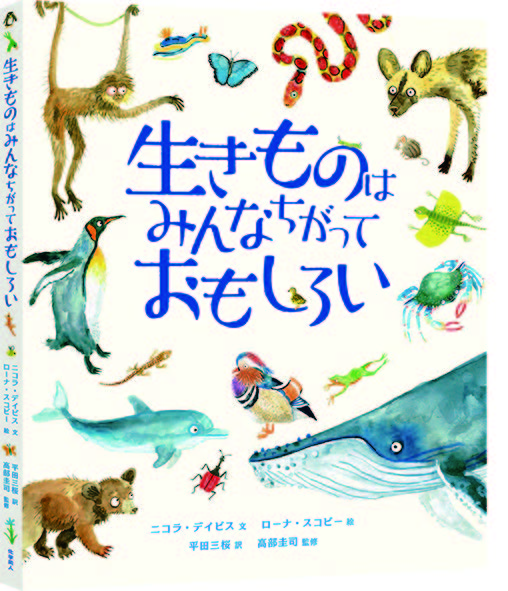

『生きものはみんなちがっておもしろい』

作:ニコラ・デイビス 絵:ローナ・スコビー

訳:平田三桜 監修:高部圭司

カブトムシやテントウムシのなかまは40万種もいるけれど、クマは8種しかいないって知っていますか? 地球には、驚くほどいろいろな生きものが存在しますが、そのなかでも特におもしろい特徴を持つ生きものを紹介した一冊。生きものと生物多様性について楽しく学べる大型絵本図鑑です。

田村:こちらの絵本図鑑は、35センチ×28.9センチとかなり大型で迫力満点! それぞれの学名や絶滅危惧種ものっているので、調べ学習にもぴったりです。同じシリーズで、「木はおどろきでいっぱい」という木の絵本図鑑もおすすめ。小さいお子さんは、生きものの名前を読んで指差しをするのも楽しい1冊です。

その時々の保育課題に応じて絵本を選ぶのがおすすめ!

——保育の現場では、絵本をどのように活用してほしいですか?

田村:絵本の読み聞かせは、子どもたちの気持ちを盛り上げたり、逆に落ち着かせたり、興味を引き出したりすることにつながります。「最近クラスでけんかが多いなぁ」と感じたら、気持ちがゆったりと落ち着く絵本、遠足が近かったら季節の自然をテーマにした絵本など、その時々の保育課題に近い絵本を選んでみるのはいかがでしょうか。保育課題を反映したテーマの絵本を読むのも、そっと子どもたちの気持ちを促すような絵本を読むのも、どちらも良いと思います。たくさんの絵本を読み聞かせしていただきたいです。

また、園に常置する際には、読みやすいように絵本のカバーをはずすことが多いと思いますが、はずしたカバーをポスターのように壁面装飾に使ったり、カバンなどの工作の素材に利用したりするのもおすすめです。絵本カバーを使ったカバンの作り方は、インターネットにのっているので参考にしてみてください。

——絵本を選ぶときに気をつけてほしいことはありますか?

田村:多くの絵本には、対象年齢が設定されていますが、該当する年齢の子どもが必ずしもその絵本に興味を持つとは限らず、そこにこだわる必要もないと思っています。6歳の子が小中学生向けの図鑑に興味を持って読むこともあるでしょうし、対象年齢が下の絵本を読むのも楽しいでしょう。年齢はあくまでも目安なので、子どもたちの気持ちや興味、関心に合った絵本を選んでいただけたら、と思います。

——最後に、「ほいくらし」読者へメッセージをお願いします。

田村:いつも、子どもたちを見てくださってありがとうございます。保育士さんのお仕事は日々の保育に加えて、行事の準備や保育計画書、園だよりの作成、連絡帳の記入など多岐にわたっており、とても大変だと思います。ときには、人間関係に悩まれることもあるでしょうか。

その大変な仕事を日々笑顔でやってくださる先生たちを心から尊敬し、本当に感謝しています。私たちも、子どもたちが夢中になる絵本でみなさんを応援していきたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。

◆株式会社 化学同人:https://www.kagakudojin.co.jp/

取材・文/曽田照子 編集/イージーゴー