療育の遊びアイデア15選!取り入れるポイントも解説

療育とは、障がい児や障がいの可能性がある子どもに対して行う支援です。一人ひとりの発達や個性に合わせて困りごとを解決し、自立や社会参加を目指します。

「療育にどのような遊びを取り入れるべきか分からない」「子どもが楽しめる療育遊びのアイデアが知りたい」と、悩んでいる方がいるかもしれません。

本記事では、療育に取り入れたい遊びアイデアを15個ご紹介するので、気になるものがあれば保育現場で取り入れてみてください。

療育遊びの目的とは?

療育遊びには、子どもの心身を鍛える要素がたくさん詰まっています。主な療育遊びの目的は以下の3つです。

- 運動能力やコミュニケーション能力の向上

- 子どもの困難を取り除き発育を促進する

- 遊びから成功体験を得る

療育を必要とする子どもには、手先が不器用、コミュニケーションが取りづらいなどの特性があります。これらの特性を理解した上で個々に必要な支援計画を立て、遊びを取り入れていくことが大切です。

療育におすすめの遊びアイデア15選

療育遊びを取り入れる際の1番の基準は、「子どもが楽しんで取り組めるか」です。楽しく遊びながら身体感覚や身体機能を高められるプログラムを導入していきましょう。

ここでは、5つに分けて遊びのアイデアをご紹介します。

- 言葉の発達を促す遊び

- 感触を楽しむ遊び

- 感覚を覚える遊び

- 空間認知能力を育む遊び

- バランス感覚を養う遊び

言葉の発達を促す遊び

話すことや言葉の理解に遅れがある子どもには、言葉の発達を促す遊びを取り入れていきましょう。具体的には、発音の改善につながる口や唇を使った遊びがおすすめです。

シャボン玉吹き

- 必要な道具:シャボン玉セット

- 遊び方:シャボン玉をそーっと吹いたり強く吹いたりして、さまざまな息の出し方を経験する

シャボン玉を吹くときの口の使い方は、発声時にも必要です。息を伸ばす、力強く息を吹くなどして、発音の土台を作っていきます。乳児が遊ぶ際は、シャボン玉の液を飲み込まないように気をつけてください。

ストローでボール運び

- 必要な道具:ストロー・軽量のボール(ピンポン玉など)・ゴールに見立てた箱

- 遊び方:ストローでボールを吹き、ゴールまで運ぶ

息を吹く動作を入れたボール運びは、喉や口の筋肉を鍛えて発語を促します。発語が遅れている原因の一つは口周りの筋肉がうまく使えていないことなので、遊びながら筋肉の向上を目指していきます。

ゴールまでの距離を伸ばしたり障害物を置いたりして、難易度を上げてみてもよいでしょう。

動物の真似っこゲーム

- 必要な道具:なし

- 遊び方:保育者が「ピョンピョン」など動物の鳴き声を言った後に、子どもに真似してもらう

保育者が言った言葉を繰り返す、オウム返しゲームです。道具がなくてもできますが、ぬいぐるみや動物の絵を描いたペープサートなどがあると、動物をイメージしやすくなります。

発音の練習と一緒に、言葉のリズムも身につけていきましょう。最初は短くて言いやすい言葉から始めるのがおすすめです。

感触を楽しむ遊び

療育を必要とする子どもの中には、五感の一つである触覚に過敏な子がいます。触覚に過敏な場合は、物に触れる経験の積み重ねが大切です。ここでは、主に手からの刺激を取り入れた遊びをご紹介します。

粘土遊び

- 必要な道具:粘土・シート・ヘラやナイフなどの道具

- 遊び方:粘土を使って自由に丸めたりこねたりする

粘土遊びには、粘土の感触を楽しむだけでなく創造性を育む効果もあります。粘土を握る、伸ばすなどの細かい動きは、手や指先の動きを鍛えられますよ。

遊ぶ際は、子どもが誤って口に入れないよう十分注意してください。乳児には、小麦粉を使用した粘土がおすすめです。

スライム遊び

- 必要な道具:スライム・シート

- 遊び方:スライムを自由にこねたりちぎったりする

スライムをちぎったり何色かのスライムを混ぜたりして、手指の発達を促します。スライムには「冷たい」「プニプニしている」などの特徴があるので、感覚機能の発達を促す効果もあります。

独特な感触に、最初は抵抗する子どももいると思います。そのような子は、手袋や袋越しに触らせてみるのもよいですね。

砂遊び

- 必要な道具:シャベルやバケツなどの砂場道具

- 遊び方:砂で山や団子を作る

砂遊びでは、乾いた砂や湿った砂、泥状の砂など、温度や感触の異なる砂を楽しめます。

乾いた砂の感触が大丈夫であれば、水を足して泥水を作ってみてもよいです。ドロドロした感触を嫌がる姿が見られるかもしれませんが、少しずつ触れる経験を作っていくと徐々に感触にも慣れていきます。裸足になれば足でも砂の感触を味わえますよ。

感覚を覚える遊び

感覚遊びとは、視覚や聴覚、触覚などの感覚を使ってあらゆる素材に触れるものです。感覚遊びの中でも特に苦手な子が多い、固有受容覚(力の入れ具合や体の位置を確認しながら動きを感じ取る感覚)を意識した遊びをご紹介します。

片足けんけん・片足立ち

- 必要な道具:なし

- 遊び方:片足でその場に立ったりけんけんしたりする

片足けんけんや片足立ちは、平衡感覚を養いバランスを上手く保つのがねらいです。遊びに取り入れることで、体幹の強化や姿勢の安定性に繋がり、バランス感覚が育つ効果があります。

道具がなくても十分に楽しめますが、ビニールテープで立つ場所やけんけんする位置を決めて難易度を上げてみるのもよいですよ。

タオル綱引き

- 必要な道具:タオル

- 遊び方:タオルの両端を子どもが持ち、強く引っ張り合う

タオル綱引きには、握力や背筋力、体幹などさまざまな力が必要です。タオルを力強く引っ張るには、片足を引いたり握ったりする位置が重要であることを次第に理解します。

難易度を上げたい場合には、フラフープやビニールテープで立ち位置を決め、「範囲から出たら負け」などルールを作ってみてください。

シーツブランコ

- 必要な道具:シーツやタオル

- 遊び方:シーツやタオルで子どもを包み込み、両端を保育者が持って揺らしたり引っ張ったりする

包まれた状態で揺られたり引っ張ったりされることで、子どもの体の感覚やバランス感覚を刺激する効果があります。自分の体の位置や動きに気づくこともでき、面白さを感じますよ。

また、布に包まれていると安心感や心地よさも体験できます。遊ぶ際は、子どもが落下しないように力加減をしましょう。

空間認知能力を育む遊び

空間認知能力は、空間にある物の位置や形、大きさなどを正確に捉える能力です。本来、年齢と共に成長する空間認知能力ですが、発達障がいを持つ子どもはこの能力が低いと言われています。遊びながら能力を鍛えられるようにしていきましょう。

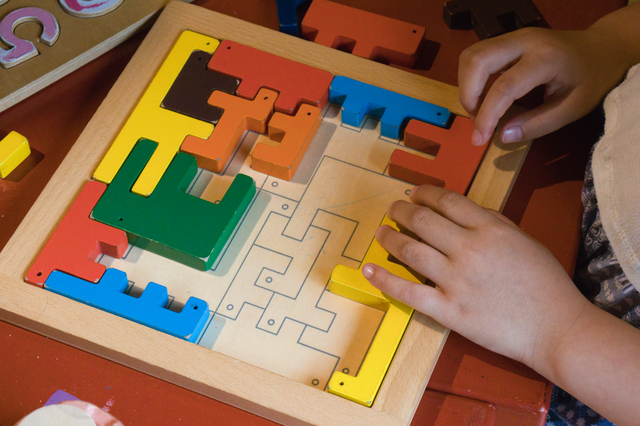

パズル

- 必要な道具:パズル

- 遊び方:形や絵柄を見ながらひとつずつピースをはめていく

パズルは、空間認知能力を育む代表的な遊びの一つです。形合わせパズルやジグソーパズルなどさまざまな種類があるので、年齢や発達に合わせて選んでみましょう。

子どもはパズルを組みながら形やパターンを理解し、どのように組み合わさるのかを認識していきます。集中力が途切れないように、初めはピースの少ない物から取り組んでみてください。

折り紙

- 必要な道具:折り紙

- 遊び方:好きな動物や形を折る

平面から立体を作り出す折り紙は、完成体を想像しながら折る向きや形、角度を考えて折るため、空間認知能力を刺激する効果があります。また、手先を細かく使うので指先の発達も促せます。

保育者が、手本を見せたり手を添えて教えたりしながら進めていきましょう。工程の少ない簡単な物から作ってみてください。

スポーツやダンス

- 必要な道具:ボールやCDなど

- 遊び方:サッカーや野球などチーム戦のスポーツを行う、音楽に合わせてダンスを踊る

スポーツやダンスも、空間認知能力を鍛えられます。スポーツなら、サッカーやバスケットボールなど、相手の位置を把握しながら対応するスポーツがおすすめです。周りの速度や動きを見ながら自分はどう動いたらよいのかを考え、自然と空間全体を意識します。

ルールのあるスポーツが難しい低年齢児には、ダンスがおすすめです。周りとぶつからないように位置を確認する、自分の立ち位置から離れずに踊り続けるなどを意識することで、自然と空間認知能力が向上します。

バランス感覚を養う遊び

バランス感覚は、「身体を不安定な状態から速やかに戻す」「姿勢を維持する」の2つの機能です。発達障がいを持つ子どもには、体幹が弱く姿勢が悪い、集中力が続かないなどの特徴があります。

そのような場合には、遊びの中で楽しくバランス感覚を育てていきましょう。

バランスボールを使った遊び

- 必要な道具:バランスボール

- 遊び方:バランスボールに座ったりお腹で乗ってゴロゴロしたりする

バランスボールは、体幹を強化する効果があります。表面的な筋肉だけでなくインナーマッスルも同時に鍛えられ、バランス感覚の向上にも繋がりますよ。

遊ぶ際は怪我のないよう周りに障害物がないか確認し、保育者が側で見守るようにしましょう。

フラフープくぐり

- 必要な道具:フラフープ・マット

- 遊び方:保育者が作ったフラフープのトンネルを子どもがくぐる

フラフープくぐりは、乳児から幼児まで楽しめる遊びです。乳児はハイハイや歩きながらくぐる、幼児はフラフープを浮かしたり数を増やしたりして難易度を調整してみてください。

フラフープをくぐりながら、体のコントロールやバランス感覚を養うことができます。

トランポリン

- 必要な道具:トランポリン

- 遊び方:トランポリンの上で跳ねて遊ぶ

トランポリンは、基本的なバランス遊びの一つです。ジャンプと着地を交互に行うことで、バランス感覚が鍛えられます。徐々に跳ぶことに慣れてきたら、着地場所をトランポリン以外の場所に設定するなどルールを付け加えてみてもよいでしょう。

乳児が遊ぶ際は、くれぐれも怪我のないように注意してください。

療育に遊びを取り入れる時のポイント

療育遊びを取り入れる際の注意点は、以下の3つです。ポイントを押さえて、療育の効果が発揮できるようにしましょう。

- 遊びの目的を明確にする

- 簡単なルールにする

- 子どもが楽しめる工夫を取り入れる

遊びの目的を明確にする

遊びを設定する際は、目的が何なのか明確にしておくことが大切です。「この遊びではバランス感覚を強化できるようにしよう」「感触遊びをするなら砂遊びがぴったりだな」など、事前に遊びの目的を考えておけば療育の効果をより発揮できます。

遊びの目的によっては、遊び方やルールを変更してもよいでしょう。一人ひとりに合った療育環境を設定してみてください。

簡単なルールにする

療育の一環で遊びを取り入れる際は、簡単なルールに設定しましょう。療育遊びのねらいは、子どもの苦手分野の発達を促すことです。ルールが難しくて遊びに参加できなければ、療育の効果が発揮できません。

遊びを設定するときは、以下のような点を意識してみてください。

- 遊びの工程は1〜3つである

- 遊びにかかる時間は長すぎない

- 勝敗の基準が分かりやすい

療育の効果を高めるために、小さい子どもも分かるような簡単なルールを用意しましょう。

子どもが楽しめる工夫を取り入れる

療育遊びは、子どもが楽しみながら活動に取り組むことが大前提です。せっかく遊びのルールや環境設定をしても、子どもが楽しめなければ意味がありません。

子どもが楽しめるように、以下のような工夫を取り入れてみてください。

- 新しい道具や材料を取り入れる

- これまで経験のないジャンルの遊びを取り入れる

- 活動前に絵本や手遊びなどで導入を行う

- 保育者が事前に楽しんで遊ぶ姿を見せる

- 子どもの成長が見られたら「すごいね」「できたね」などと声をかける

まとめ

療育遊びには、子どもの苦手な部分を取り除いたり、遊びから成功体験を得たりするねらいがあります。一人ひとりの発達や特性に合う遊びを提供し、身体能力やコミュニケーション能力の向上を目指しましょう。

遊びを導入する際は、ただ遊ぶだけでなく遊びの目的を明確にする、簡単なルールに設定するなどのポイントを意識してみてください。