いつもがんばっているあなたへ! 仕事の疲れから心を守ろう

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!

X(旧Twitter)をフォローはこちら!

家庭や職場でついイライラしたり、うつうつとした気持ちになったりすることはありませんか? その原因は心の疲れ。日々の仕事で溜まった疲労が、心にまで影響を与えているのかもしれません。そこで今回は、書籍『はたらく女性のコンディショニング辞典』 より、ストレスから心を守る方法を紹介します。

なかには「私は悩みなんてないし、心身ともに元気だから大丈夫」と思っている人もいるかもしれませんが、そんな人こそ要注意。自分では気づかないうちに、心の疲れがたまっていることもあるんですよ。今日は少しだけ立ち止まって、自分の心に目を向けてみてください。

正しい対応がストレスからあなたを守る

園児のお出迎えやクラス別保育、デスクワークなど、保育士には業務がたくさん。日々、あわただしい生活を送っていることと思います。そのため、たとえストレスを感じることがあっても、自分でそれを解決するのが難しかったりもして……。

そんなときは、「ストレスの元をなくそう」とするのではなく、「正しく受け止めて、発散する」のが正解。無理してストレスと戦おうとする必要はありません。以下では、「正しく受け止めて、発散する」ためにはどうすればいいかを説明していきますので、ぜひ実践してみてください。

ネガティブループに陥ったら「ABCDE理論」

「早く帰りたいときに限って、追加で業務をお願いされたりする」というのは、「職場あるある」のひとつですよね。そんなときに「私はいつも損な役回り」と思ってしまうようなら、注意が必要です。そうした思考を続けていると、小さなことで心が傷つき、自己肯定感や幸福感が低下していくことにもなりかねません。

自分にとって良くない出来事が起こると、「いつもこうだ」と悪い方向に決めつけてしまうのは、思考がゆがんでしまっている証拠です。感情的に「いつもこうだ」と決めつけてしまえば、それ以上考える必要がなくなるので、気持ちが楽になるのはわかります。でも、悪い方向に決めつけるクセがついてしまうと、常にその思考に縛られて、何事もマイナスに受け止めるようになってしまうのも事実。そのつもりはなくても、自分で自分の視野をせばめて、物事の受け止め方を偏ったものにしてしまいます。

だとしたら、どうすればいいのでしょう。こうした“ゆがんだ思考のクセ”を直すのに有効だとされているのが「ABCDE理論」です。

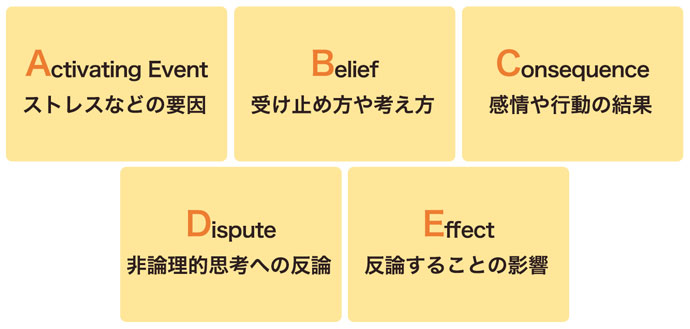

「ABCDE理論」というのは、「事実に対する受け止め方を変えて、心の状態を変える」ということに焦点をあてたカウンセリング理論のこと。アメリカの臨床心理学者、アルバート・エリス博士によって提唱されたもので、心理学の世界ではとても有名な考え方です。ちなみに、ここでいう「ABCDE」は、Activating Event(さまざまな出来事、ストレス要因など)、Belief(人によって異なる受け止め方や考え方)、Consequence(出来事に直面したときの感情や行動の結果)、Dispute(自分の中にある非論理的思考への反論)、Effect(反論することでもたらされる影響や結果)の頭文字をとったものです。

では、もう少し具体的にみていきましょう。この理論には2つの大きなポイントがあります。1つは、Beliefには「合理的思考」と「非合理的思考」(目標達成を妨げる考え方や論理的ではない考え方、柔軟性のない断定的な考え方など)の2通りのとらえ方があるとしている点。もう1つは、つらい感情を生み出し、ストレスの原因になっている「非合理的思考」を「合理的思考」に変えられれば、心の状態も変えられると考えている点です。

たとえば、あるネガティブ出来事(A)が起こった場合。まずは、それに対する自分の受け止め方(B)が、「合理的思考」か「非合理的思考」かを客観的に判断します。そして、後者であれば自ら反論(D)し、別の受け止め方に変えていくようにつとめます。その結果、「悪い方に偏っていた感情(C)が弱まり、より適切な感情が生まれる」という結果あるいは効果(E) につながれば、ネガティブな状況が克服できる——。それが、「ABCDE理論」基本的な考え方なのです。見方を変えれば、「思考の偏りを客観的に点検して、矯正するプロセス」と言ってもいいでしょう。

「いつもわたしばかり」という負の感情を抱いたときは、ひと呼吸おいて、「本当にいつもそうなのか」を検証してみてください。そして、もし「非合理的に、『いつも』と決めつけているだけかも」と気がついたら、自分に反論し、修正することをお忘れなく。仕事でミスをして落ち込んだとき、他人の何気ない言動にイライラしたときなども同様です。「ABCDE理論」で、その出来事を自分がどう受け止めたかをチェックし、偏った受け止め方に気づいたら修正しましょう。これをくり返すうちに、合理的で客観的な思考が身につき、しなやかな心がつくられていきますよ。

「メンター」と「ウィークタイズ」に相談する

悩んだり落ち込んだりしたときは、人に相談することも大事です。たとえば、気のおけない友人と食事でもしながら話を聞いてもらうのも良い方法。うつ病の予防のひとつとして、「人と話すこと」「愚痴を言うこと」があるように、自分の話に共感し受け止めてくれる友人がいるというのは、それだけでストレス対策になります。また、相手の経験談などもしっかり聞いておくと、自分の考えを別の視点から振り返ることができるようにもなるはずです。

ところで、みなさんは「メンター」という言葉を聞いたことがありますか? 直訳すると助言者、相談者と言う意味で、「さり気なく、根気強く話を聞いてくれる人」や「ときには考え方の矛盾や不合理な点をうまく指摘してくれる人」のことをそう呼びます。そして、身近にこうした存在がいるかどうかで、ストレスとのつき合い方は大きく変わります。メンターは職場の同僚でもかまいませんが、できれば違う業界や職種で、自分とは異なる視点や意見を持っている人がおすすめです。経験豊富な先輩だと、なお良いでしょう。どうしてもメンター的な存在がいないという場合は、親兄弟や親戚でもOKです。

一方、転職や異動など仕事のことで悩んでいるときには、「ウィークタイズ」に頼るのも手。ウィークタイズというのは、アメリカの社会学者グラノヴェッターが1983年に提唱した言葉で、「たまにしか会わないけれど信頼できる人との細く長い関係」を意味します。そのメリットは、「利害関係なく気軽に相談できること」や「自分とは異なる視点・価値観から問題解決できること」。つまり、何の利害関係もない人に、客観的(あるいはフラット)な意見をもらうことで、自分の見えている世界や価値観が変わる可能性があるというわけです。

悩みやストレスで押しつぶされそうになったら、自分ひとりで抱え込むのではなく、社外のメンターやウィークタイズをどんどん頼りましょう。

「運動」がストレスからあなたを守る

ここまで、悩みや不安が出たときに対処する方法について紹介してきました。でも、できることなら悩みや不安自体を少なくしたいですよね。そこで、日々の仕事の中で不安や悩みを減らすための「心の作り方」についても紹介しておきましょう。

折れない心は日々の運動でつくられる

同僚の心ないひと言に傷つき、保護者にはミスを責められ、子どもたちは言うことを聞いてくれない……。仕事に失敗や挫折はつきものですが、何かあるたびに深く落ち込んでいたのでは、なかなか仕事に集中できませんよね。一体、どうしたら強いメンタルを手に入れられるのでしょう。そのヒントとなる、面白い実験があります。

イリノイ大学のテマンソン博士らは、普段から運動している人とそうではない人それぞれがミスをしたときの反応を調べ、両者の脳波に“ある違い”があることを発見しました。その違いというのは、「普段から運動している人は、前向きな感情の脳波=POが強く、クヨクヨする感情の脳波=ERNが弱い傾向にあり、運動習慣のない人は逆にERNが強く出る」というもの。つまり、普段から運動をしている人は、前向きで立ち直りが早い脳になっているということがわかったのです。

ちなみに、有酸素運動には、ストレス発散に加えて、うつや認知症の予防効果があるとも言われています。定期的に行えば、ストレスを受けた際にストレスホルモンが過剰に分泌されなくなるため、少々のストレスには反応しないようになるそうですよ。

腹式呼吸は最高のリラクゼーション

「仕事が忙しくてなかなか運動する時間がとれない」「いきなり運動はハードルが高い」という方には腹式呼吸がおすすめです。

日々の予定に追われていると、興奮をつかさどる「交感神経」が優位の状況が続くため、自然と呼吸が浅くなり、脳は酸欠状態になります。そこで、腹式呼吸の出番。お腹を使って大きく深く、ゆったりと息をして、脳に酸素を届ければ、リラックス状態をつかさどる「副交感神経」が優位になり、セロトニンが増え、気持ちの切り替えが上手くできるようになります。

<腹式呼吸のポイント>

- 体内の息を全部ゆっくりと吐き出してから、またゆっくりと鼻から吸う

- 吸う息より吐く息を倍以上長くする

この2つを意識しながら行うだけで、確実にリラックス効果を感じることができるはず。「うまくやらなきゃ」と呼吸を意識しすぎたり、緊張して体に力が入りすぎたりすると、逆に苦しくなってしまうので、あくまで静かに、ゆっくりと行いましょう。

お腹を使って大きく深く、ゆったりと息をする腹式呼吸には、不安や緊張をほぐし、心を落ち着かせる効果があるので、上手く活用して、ストレスに負けない心を作ってください。

著者名:岩崎一郎・松村和夏・渡部卓・松尾伊津香

発行元:クロスメディア・パブリッシング

発売元:インプレス

岩崎一郎(いわさき いちろう)

脳科学者・医学博士。京都大学卒業後、米国ウィスコンシン大学大学院で博士号取得。通産省主任研究官、ノースウェスタン大学医学部脳神経科学研究所の准教授を歴任。帰国後、国際コミュニケーション・トレーニング(株)を設立し、脳科学を活用した集合知性を発揮する企業研修や経営に役立つ脳科学講演を提供している。

松村和夏(まつむら わか)

女子栄養大学卒業。管理栄養士、調理師、食生活アドバイザー、ソムリエ資格所有。看護学校・大学院で講師として勤務するほか、飲食店のメニューアドバイザー、野球選手などスポーツ選手への栄養指導など幅広く活躍している。

渡部卓(わたなべ たかし)

産業カウンセラー、エグゼクティブ・コーチ。帝京平成大学現代ライフ学部教授、(株)ライフバランスマネジメント研究所代表。職場のメンタルヘルス・コミュニケーション対策の第一人者であり、講演・企業研修・コンサルティング・教育等における多数の実績を持つ。

松尾伊津香(まつお いつか)

プロボディデザイナー。大学で心理学を専攻後、アメリカでヨガを学ぶ。帰国後、ヨガインストラクター、女性専門ダイエットジムの店長・スーパーバイザーを経て、現在、疲労回復専用ジムZERO GYM にてプログラムディレクターをつとめる。