保育園で簡単に「あやとり」遊び!子どもができる初級&定番を紹介

古くから、伝統遊びとして親しまれ続けている「あやとり」。手先を使い考えながら取り組むことで、思考力や想像力を育てます。しかし「あやとりを教えるって難しい」「子どもができなくて諦めてしまう」と、悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

この記事では、あやとり遊びのポイントや簡単にチャレンジできる技をご紹介します。子どもたちにあやとりを好きになってもらえるよう、ぜひ参考にしてみてくださいね。

保育園で「あやとり」を取り入れるポイント

あやとりは、ひもさえあればいつでもどこでも楽しめます。覚えてしまえば簡単なのですが、指先の発達が未熟な子どもにとってはやや難しいものです。そこでここからは、あやとりを取り入れるポイントを解説します。

あやとりを始める時期

あやとりを始める年齢に、明確な基準はありません。つまり「子どもが興味を持ったタイミング」で始めるとよいでしょう。とはいえ、あやとりは10本の指を器用に扱う必要があります。4~6歳くらいであれば、簡単な技を理解できるといえるでしょう。

あやとりのひもの種類や長さ

あやとりの紐には、毛糸や手芸用のひもを使用します。太すぎたり細すぎたりすると取りにくいため「並太」「合太」程度のものがおすすめです。子どもが使用するあやとりの長さは約150cm程度、大人が両手を広げたときくらいの長さを意識しましょう。

あやとりを教えるときの位置や注意点

子どもにあやとりを教えるときは、横並びまたは後ろからがおすすめです。向かい合わせになると、指使いや奥行きが理解しにくくなります。また「中指」「薬指」などの名称だと、子どもが悩んでしまうため、声のかけ方に注意しましょう。

あやとりの導入方法

あやとりを始める前に、あやとりを首に巻いたり、振り回したりしないよう注意事項を伝えます。適切な種類・長さのひもを準備したら、さっそく始めてみましょう!

もし、子どもがひもを列車に見立てて遊んだり、おもちゃに巻いて遊んだりする場合は、無理にあやとりを教え込まず見守ってあげましょう。まずはひもに興味を持ってもらうことが大切です。

そのほか、ひもをクシャクシャに丸めたり、指に巻きつけたり、子どもらしい発想で楽しみます。ひも慣らしとして、指輪を作ってみてもいいですね。

あやとりのひもに慣れよう①

- ひもを指にかける

- 残ったひもを繰り返し指にかける

- 短くなったひもを整えて指輪にする

あやとりのひもに慣れよう②

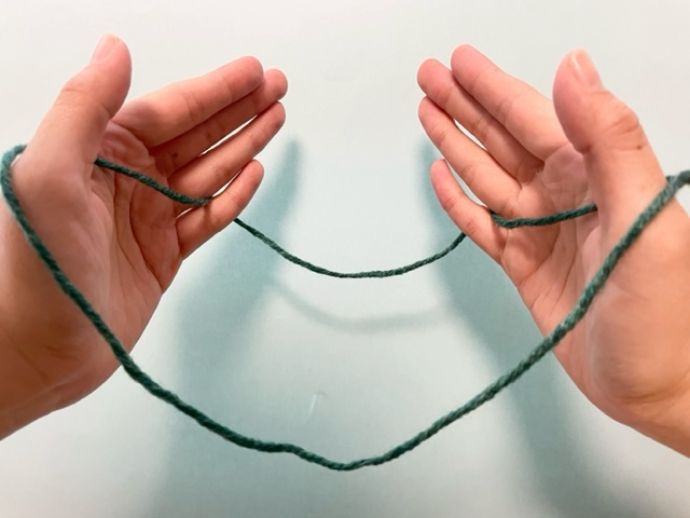

- 両手でひもを広げる

- 八の字を作って両端を合わせる

- 二重になったひもをまた広げる

- 八の字を繰り返して輪っかを小さくする

- 重ねて小さくなったひもの輪っかを指輪にする

あやとりの基本のかまえ

ひもに慣れたら、あやとりの基本のかまえを覚えます。親指と小指にひもをかけた形が、あやとりの基本のかまえです。この形をサッと作れるよう練習してみましょう。

【簡単】あやとりの初級&定番技

ここからは、あやとりに興味を持ち始めたばかりの子どもでもできる、初級の技をご紹介します。両手の動きをゆっくり教えてあげましょう。

ほうき

- 基本のかまえ

- 右手中指で左手のひもを取る(クルッと回転)

- 左手中指で右手のひもを取る

- 手のひらを合わせる

- 右手中指のひもをひっぱるように持ち変える

つりばし

- 両手首にひもをかける

- 手首のひもをそれぞれ二重にする

- 右手中指で左手首のひもを取る

- 左手中指で右手首のひもを取る

かわ

- 左手親指と小指にひもをかける

- 真ん中のひもをひきだしてひもを二重にする

- 輪っか部分に右手の親指と小指を入れて広げる

ひもぬき

- 左手親指と人差し指にひもをかける

- 真ん中のひもをひきだして上にあげる

- 左手親指と人差し指を閉じる

- 上にあげた紐を手前に折り返してひもを抜く

ごむごむ

- 両手の親指にひもをかける

- 左手小指でひもを2本取る

- 左手親指でひもを1本取る

- 右手小指でひもを2本取る

- 左手親指でひもを1本取る

- 手のひらを広げたり閉じたりして遊ぶ

あやとり遊びから得られる効果

あやとり遊びには、以下のようなさまざまな効果が期待できます。

- 見本の動きを観察して模倣するうちに記憶力が向上する

- 指先の動きや手順を意識することで集中力が身につく

- 技を覚えて披露することで達成感を得られる

あやとりに慣れてきたら「右手の中指で手前のひもを取って…」など、耳から聞いた指示で指先を動かせるようになります。

まとめ

ひもさえあれば、場所を問わず楽しめるあやとり。子どもの記憶力は高く、いつの間にか難易度の高い技を習得していたり、自分で形を考えたりすることもあります。

しかし、あやとりの仕組みを理解する前にチャレンジすると、あまりの難しさに苦手意識を持ってしまう可能性も。子どもが興味を持ったときに始めるのがおすすめです。

お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)