おかしもちとは?意味や伝え方を解説!避難訓練計画の立て方も

保育園では日頃から災害時に備えて避難の方法や流れを先生同士で共有し、子どもたちにも伝える必要があります。子どもたちに避難訓練時・災害時の対応を伝えるときに便利な言葉が「おかしもち」です。「おかしもち」は、1995年の阪神淡路大震災後に消防庁によって作られた「おかし」というが発展して生まれました。

当記事では、「おかしもち」の意味と子どもたちへの伝え方、また保育園における避難訓練計画の立て方を解説します。保育士の方は、ぜひ参考にしてください。

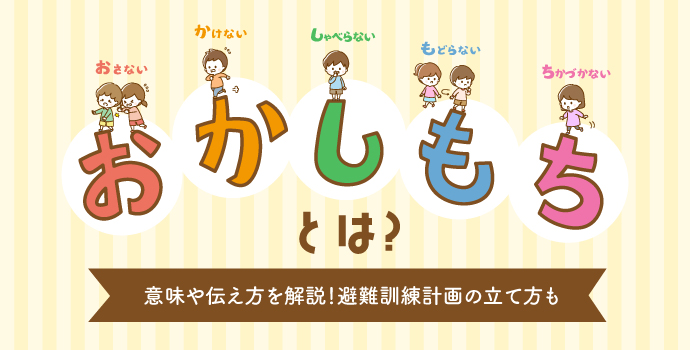

1. おかしもちとは?

「おかしもち」は、地震や洪水など災害が発生した際の5つの約束事を子ども達に分かりやすく伝えるための合言葉です。「おかしもち」には一文字ずつ、次の意味があります。

| お…押さない(お友達や先生を押さない) か…駆けない(走らない) し…喋らない(お友達と喋らず先生の話を聞く) も…戻らない(忘れ物などを取りに戻らない) ち…近づかない(危険な場所に近づかない) |

避難訓練はもちろんのこと、朝の会や帰りの会など定期的に子ども達へ「おかしもち」を確認している保育園もあります。

2. おかしもちの伝え方

災害などの非常時に安全に避難するために、子ども達が理解しやすいように「おかしもち」の内容を伝えることが大切です。ここでは、「おかしもち」の5つのお約束について、それぞれの伝え方を紹介します。

| お:押さない |

|---|

安全な場所へ逃げたり、隠れたりする際に周りの人を押すと怪我をする可能性があります。友達や先生にぶつかると転倒して怪我につながることや、地震が起きたらどうして危険なのかを子ども達がイメージしやすいように説明しましょう。 |

| か:駆けない |

|---|

子ども達が勝手に走れば怪我につながる可能性があり、避難が遅れる場合があります。地震は揺れがおさまってから逃げるのが基本です。単独行動をとると、みんなが安全に避難できず困ることを伝えましょう。 地震が起こったときは走って逃げるのではなく、まずテーブルの下に隠れて揺れから身を守ることが大事です。ダンゴムシポーズをはじめ、身を守る姿勢を先生が実際に見せて子ども達に覚えてもらいましょう。ダンゴムシポーズは正座の状態で両手を頭の後ろで組み、状態を前に倒して小さく身を丸めるポーズを指します。 |

| し:喋らない |

|---|

| お喋りをしていると先生の話が聞こえず、避難時どのように動けばよいか分からなくなるかもしれません。また、火事の際に喋ると煙を吸い込む可能性があり、大変危険です。「煙を吸い込むと苦しくなるから、お喋りはやめておこうね。」といった、災害時のリスクを子ども達に分かりやすい言葉で伝えましょう。 |

| も:戻らない |

|---|

| 避難場所へ移動した後に忘れ物を持って来ようと、子どもが勝手に避難場所から離れることで怪我や迷子になる危険性があります。お部屋に戻ったときにまた地震が起きる可能性もあるため、先生の話を聞いてから動くことを伝えましょう。 |

| ち:近づかない |

|---|

| 災害時には子ども達は危ない場所がどこか分からないまま、走り出してしまう可能性があります。地震などが起きるとどのような場所が危険なのかを具体的に話しましょう。 |

3. 保育園における避難訓練の準備・計画

実際に災害が発生した際に対処できるよう、避難訓練などを通して日頃から取るべき行動を意識しておくことが大切です。保育園での避難訓練は、下記のような目的で行われます。

| ・子ども達が安全に避難できるようにするため ・安全な避難に向けて、保育士が子ども達に正しい指示を出せるようにするため ・保護者と連携して防災対策を行うため |

実際の災害時に役立つ、意義ある避難訓練を行うために、避難訓練は準備や計画を立てて臨むことが重要です。以下では、保育園における避難訓練の準備と計画について解説します。

1. どの災害から避難するかを決める

保育園の避難訓練では、どのような災害から避難するのかをまず決める必要があります。想定される災害を明確に設定することで、避難訓練を効果的に進められるのがメリットです。避難訓練として想定される災害は、下記の通りさまざまです。

| ・火災 ・地震 ・洪水 ・不審者対策 など |

地震時には落下物から頭を守るため、ヘルメットや防災頭巾を使います。不審者対応訓練の場合は近所に助けを求める訓練や、刺股を利用した訓練などが必要になるでしょう。災害・非常時によって必要な道具や訓練内容に違いがあるため、想定する災害・非常時を明確にした上でしっかりと計画や準備をすることが大切です。

2. 避難訓練の計画を立てる

避難訓練では、具体的な計画の作成や職員の役割分担を行うことも欠かせません。保育園では、避難訓練を担当する先生やリーダーを決めている場合がほとんどです。担当の先生を中心に避難方法や避難経路などを計画し、当日はより災害時に近いシチュエーションで避難訓練ができるようにしましょう。

避難訓練計画の作成時は、「給食室での火災」や「震度6の地震」などの具体的な実施内容を決めた上で、被害状況などのストーリーを設定します。ストーリーをもとに、行動指針や避難経路、訓練のねらいなどを決めていくとスムーズです。

3. 災害別のマニュアルを作成する

災害によって、避難訓練の内容や保育士の役割は異なります。どのような災害を想定し、どういった訓練を行うのかを記したマニュアルを作成しておけば、訓練当日も円滑に進行できるでしょう。

マニュアル作成時には、経済産業省発行の「保育施設のための防災ハンドブック」や自治体が発行する保育施設向け防災ガイドラインを参考にするのがおすすめです。災害時の役割や対応方法を具体的に文書化し、職員同士で共有しながら有効に活用しましょう。

(参考:経済産業省「保育施設のための防災ハンドブック」/https://bosaijapan.jp/app/uploads/2018/12/METI.pdf)

マニュアルにはグッズリストの形式で、避難訓練と実際の非常時に備えて必要なものを記載します。実際の災害に備える観点からも、地域や気候に合わせた防災グッズや備蓄をあらかじめ取り出しやすい場所に備えることが大切です。

4. 保育園に必要な防災グッズ一覧

災害時には園外へ避難するケースも考えられます。いつ発生するか分からない災害に迅速に対処するため、非常用持ち出し袋やリュックに必要なものをまとめておくのが大事です。保育室の持ち出しやすい場所で管理し、薬や食品は使用期限・消費期限を定期的にチェックしましょう。

また非常時に備えて、各家庭との連絡経路も確保する必要があります。一斉メールの配信システムや掲示板など事前に災害時の連絡手段を確保し、保護者に共有すると安心です。

避難訓練だけに頼らず、日頃から子ども達に「自分の命を自分で守る」という防災意識を持ってもらうことも大切です。保育教育の中で、定期的に防災について考える機会を設けましょう。

以下では、保育園に必要な防災グッズをそれぞれ一覧で紹介します。

1. 子どものケア用品

保育園から避難して過ごす際に備えて、下記のような衛生面に配慮したケア用品を準備する必要があります。

| 子どものケア用品 | ||

|---|---|---|

| ・哺乳瓶 | ・ウェットティッシュ | ・紙おむつ |

| ・おしりふき | ・簡易トイレ | ・防災頭巾 |

| ・おんぶ紐 | ・長袖、長ズボン | ・下着 |

| ・バスタオル | ・マスク | |

非常時は断水が発生する可能性があるため、おしりふきだけではなく、手や体を拭くウェットティッシュも用意しましょう。

2. 保育士の装備品

子ども達を守るために、保育士に必要な装備グッズは次の通りです。

| 保育士の装備品 | ||

|---|---|---|

| ・ハザードマップ | ・懐中電灯 | ・ホイッスル |

| ・児童名簿 | ・救急 | ・救急用品 |

| ・ヘルメット | ・軍手 | ・携帯用カイロ |

| ・携帯用ラジオ | ・乾電池 | ・携帯の充電器 |

| ・布テープ | ・マジックペン | ・関係機関の一覧表 |

上記の装備品は、保育士が使いやすいものを選ぶことが大切です。保護者や関係先へスムーズに連絡できるよう、児童名簿や関係機関の連絡先一覧も備えましょう。

3. 備蓄品

子どもや保育士の命を守るために、食料や日用品を常に備えましょう。ミネラルウォーターはミルクが作れるよう、軟水を準備してください。

| 備蓄品 | ||

|---|---|---|

| ・粉ミルク | ・ミネラルウォーター | ・離乳食 |

| ・お菓子 | ・レトルト食品 | ・アルファ米 |

| ・ガスコンロとボンベ | ・メスティン | ・オマル |

| ・ブランケット | ・ランタン | ・ビニールシート |

食品は定期的に賞味期限を確認し、賞味期限を過ぎた食品は新しいものに交換しましょう。

まとめ

「おかしもち」とは、「押さない」「駆けない」「喋らない」「戻らない」「近づかない」の頭文字をそれぞれ取った言葉です。地震や洪水などの災害が起こったときに、子どもたちが安全に避難できるよう5つのお約束として作られました。

日本は自然災害の多い国のため日頃から避難訓練を行い、万が一の災害時に備えた対策が重要です。避難訓練を行う際は具体的な災害のシチュエーションを設定します。また避難時に必要な防災グッズや保護者との連絡経路の管理も一緒に行います。季節に合わせた防災グッズを準備し、非常食は定期的に賞味期限を確認しましょう。

「ほいくらし」では保育業界に携わる方に向けたお役立ち情報を多数配信しています。保育に関する疑問や制作のアイデアでお悩みの方は、「ほいくらし」をぜひご覧ください。

※当記事は2023年4月時点の情報をもとに作成しています

お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)