簡単かわいい折り紙80選!子どもと作れるオススメの折り紙

折り紙は、子どもから大人まで楽しめる手軽なクラフトのひとつです。この記事では、初心者でも簡単に作れる折り紙の中から厳選した80の作品を紹介します。折り方の手順や必要な材料も詳しく解説しているので、折り紙初心者の方でも安心して楽しむことができます。

【動物】簡単に作れる折り紙

くま

童謡や絵本でもたびたび登場する「くま」は、子どもに親しまれている動物です。実際の「くま」は怖いイメージですが、頭も賢く、子煩悩で有名です。

くまの折り方はたくさんありますが、今回は一枚で全身まで折れるかわいらしいくまさんです。折り方も簡単ですので、ぜひ挑戦してみてください。

キリン

好きな動物は? とたずねると子どもたちは身近な動物や、動物園で実際に見た動物、または図鑑で見ためずらしい動物など、答えもさまざまだと思います。

今回は、折り紙1枚で折れる立体的な「キリン」の折り方です。「キリン」は首が長くて、色が黄色、そのほかにもたくさんの特徴があります。折り紙から動物を知る機会を作ってみませんか。

柴犬

11月1日の犬の日にちなんで、柴犬の顔を折り紙で折ってみましょう。この折り紙は5歳以上向けの難易度です。犬の鳴き声、「ワン(1)」が3つ並んでいることにちなんで、この日が犬の日になりました。犬についてよく知ってもらうことが目的の記念日で、一般社団法人ペットフード協会が制定。子どもたちと犬がより親しくなれるよう、この機会に犬のかわいさや特徴について、話をしてみましょう!

うし

今回は折り紙で牛の作り方を紹介します。頭と体が分かれている作りなので、4足歩行の動物に色々アレンジできます。

十二支でいうと、「いぬ」「いのしし」「とら」「うま」「ひつじ」など。頭の部分や折り紙の色を変えるとさまざまな動物を作ることができますので、ぜひ試してみてください♪

キツネ

キツネといえば秋や冬のイメージがありますが、それはなぜなのでしょうか? これには、夏のキツネの姿が関係しています。キツネといえば、黄金色の豪華な色をしているイメージですが、夏毛の色はとても地味で目立ちません。つまり、秋冬の方がよく目立つ動物だということですね。キツネのいる景色を想像しながら、「キツネ」を折り紙で折ってみましょう。

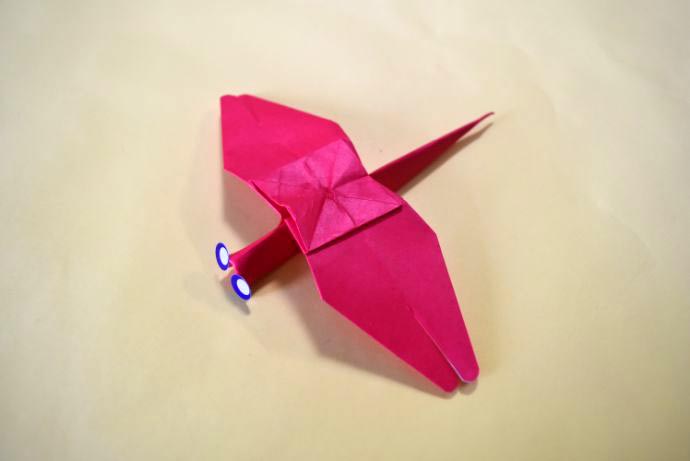

鶴

折り紙の代表的な折り方といえば「鶴」を思い出す人が多いのではないでしょうか?しかし、いざ子どもたちに折って見せてあげようと思っても「途中から折り方がわからない…!」なんてことも。この記事では、鶴の折り方に悩む人にむけて、基本的な「鶴」の折り方やアレンジを加えた「はばたく鳥」の折り方を解説します。わかりやすく写真を使って解説しますので、ぜひ手順に合わせて折ってみてくださいね。

ハト

8月6日は原爆記念日です。1945年、広島と長崎に原子爆弾が落ちました。日本に住んでいる私たちにとって、非常に大きな出来事です。戦争については、年齢に合わせて知っていくことになるでしょう。ただ、平和を祈る事に若すぎることはないはずです。平和の象徴であるハトを折り紙で折ってみましょう。

キツツキ

秋の鳥、「キツツキ」を折り紙で折ってみましょう。3歳からチャレンジできる簡単な折り方を紹介します。キツツキといえば木をつつく姿が印象的ですが、なぜ木をつつくのか知っていますか? キツツキは、鋭く硬いくちばしで樹木に穴をあけ、中にいる虫を食べているのです。キツツキの昔の名前は「ケラツツキ」といい、これは虫をつついて食べるという意味です。木をつつくからキツツキという名前になったという説のほかに、ケラツツキがなま訛ってキツツキになったという説もあります。

ドラゴン

恐竜やモンスター、妖怪などの怖くて強いものに憧れる子どもたちは数多くいます。そこで今回は「ドラゴン」の折り方を紹介。完成後は羽を動かせる動く「ドラゴン」です。ぜひ折り紙を使った戦いごっこなどで活用してみてください。たのしい時間を過ごせるはず。

【昆虫】簡単に作れる折り紙

チョウチョ

春の季語にもなっているチョウチョ。ひらひらと飛ぶ姿は見ていて飽きませんね。チョウチョは南極大陸を除いた全国にいる昆虫です。世界各地で縁起物として愛されている生き物なんです。そんなチョウチョを折り紙で折ってみましょう。

ハチ

「ハチ」を折り紙で折ってみましょう。ハチといえば、童謡「ぶんぶんぶん」を思い出しますよね。この童謡はボヘミア地方(現在のチェコ中西部)の民謡がもとになっていて、そこに詩人の村野四郎が日本語歌詞をつけました。ミツバチへの親しみを感じながら折り紙にチャレンジしてみましょう。

セミ

ミンミンと鳴くセミを折り紙で作って夏を楽しんでみませんか?保育園や幼稚園で子どもたちと簡単に作れます!

カブトムシ

「カブトムシ」を折り紙で作ってみましょう。カブトムシといえば特徴的な角が気になりますね。クワガタのアゴとは違い、カブトムシの角はそれ単体で動かすことができません。首や体全体の力をうまく角に伝えて戦います。体重の20倍の重さでも引っ張ることができる力があり、その剛力と角で相手を投げ飛ばします。しっかり木の幹を掴んだ相手でも投げ飛ばせてしまうカブトムシはかっこいいですね!

てんとう虫

「てんとう虫」を折り紙で折ってみましょう。日本で身近なてんとう虫は30種類前後おり、どれも個性豊かな模様をしています。てんとう虫と言われて思い浮かべる模様といえば、赤地に黒の斑点をもつものですが、なかには黒字に赤斑点や、オレンジに黒い斑点などカラフルです。年長さんが取り組む時は、昆虫図鑑などを見ながらいろんなてんとう虫を再現してみても楽しいですね。

トンボ

夏の終わりから秋にかけて、あちこちを飛び始める赤とんぼ。細くてかわいいとんぼを、折鶴とほとんど同じ折り方で折ることができます。飾りつけるもよし、折り紙のとんぼを人差し指に乗せてみてもかわいいですね。

【魚】簡単に作れる折り紙

金魚

夏の風物詩といえば金魚。夏祭りで金魚すくいをしたことがある人も多いのではないでしょうか。今回はそんな可愛い金魚を折り紙で作る方法を紹介いたします!

クラゲ

お盆が過ぎると海水の温度が上昇し、海ではクラゲが活発になり繁殖・成長します。クラゲの種類によっては刺されると重症化することもあるため、お盆以降の海水浴には注意が必要です。そんな触ると危険なクラゲですが、ガラス細工やレースのような見た目で綺麗ですよね! 個性豊かな傘や付属器(ひらひらした部位)の形を見比べるのも面白いです。

エイ

8(え)1(い)にちなんで、8月1日は「エイの日」となっています。エイは独特な形をした魚類で、平らな体を広げて空を飛ぶように泳ぎます。エイの裏側についている顔のように見える穴が少し間抜けでかわいいですよね。ただし、しっぽの針にある毒は種類によっては強力で、時には人間が命を落とすことも。そんな、ゆるさと恐ろしさを兼ね備えたエイを折り紙で折ってみましょう! 4歳以上におすすめの折り紙です。

さんま

漢字では「秋刀魚」と書く、まさしく秋の魚、さんま。キラッと光るシャープなフォルムは刀のようでかっこいいですね! そんな、さんまの折り方を紹介します。

【食べ物】簡単に作れる折り紙

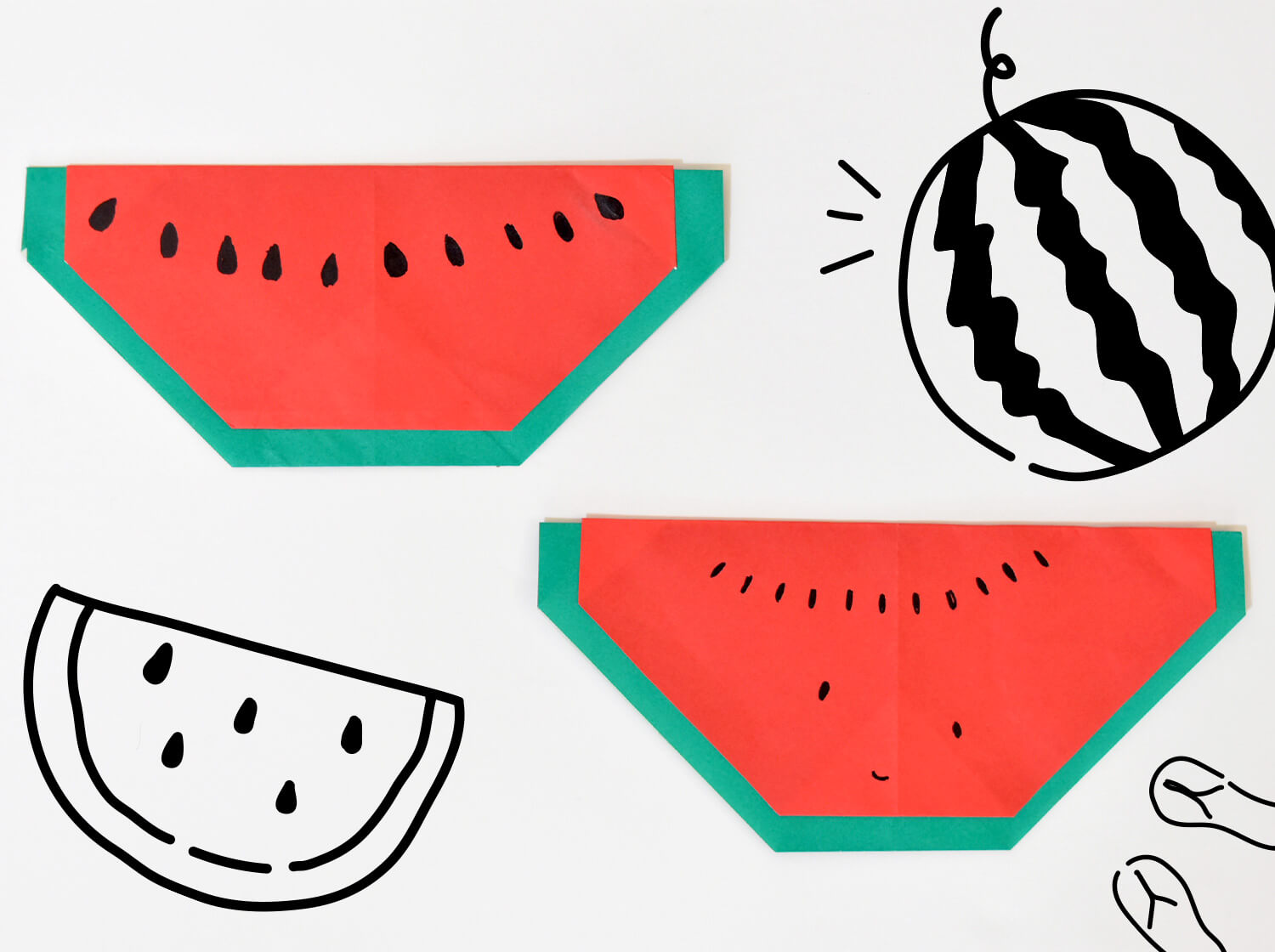

スイカ

夏といえば、スイカ!子どもたちに大人気の甘くてまっ赤なおいしいスイカを簡単におりがみで作ってみましょう。折るのがまだ難しい小さな子どもでも、種を書いたり重ねたりして参加できる、みんなで楽しめる工作です。

ぶどう

甘くておいしいぶどうは子どもたちにも大人気!そんなぶどうをおりがみ1枚で作れる折り方を紹介します。

バナナ

8月7日は、バ(8)ナナ(7)の日です。バナナは日本が最も多く輸入している果物で、主な輸入先はフィリピンです。日本では甘くてタネのないバナナが一般的ですが、世界にはタネありバナナや、料理用の少しすっぱいバナナもあります。おいしく栄養価も高いバナナを食べて、夏を乗り切りましょう。4歳以上におすすめの折り紙です。

パイナップル

「パイナップル」を折り紙で折ってみましょう。パイナップルは英語で Pineapple と書き、パイン(松)とアップル(リンゴ)が合わさった単語です。ただ、パイナップルは、松科でも、りんごと同じバラ科の植物でもありません。見た目が松ぼっくりに似ていて、リンゴのように甘酸っぱい香りがするところからこの名前になりました。パイナップルの模様を描くときは、松ぼっくりを参考にしてもいいかもしれません。

いちご

毎年、1月15日はいちごの日です。1月5日じゃないの? と思う方も多いかもしれませんね。「いい(1)いち(1)ご(5)」という語呂でいちごの日となっているようです。いちごの日にちなんで折り紙でいちごを折ってみましょう。

柿

朝晩は涼しくなり、いよいよ秋の季節の到来です。お散歩中、鮮やかなだいだい色に実った柿を見ることがあるかもしれませんね。日本の秋らしさを代表する柿を、折り紙で作ってみましょう。

みかん

冬になると、こたつに入ってみかんを食べたくなりますね。オレンジ色が特徴的なおいしい果物のみかんの折り方を紹介します。

夏野菜(ナス・トマト・キュウリ)

園や小学校では、夏休み前にお花やお野菜の栽培活動を行うところが多いですよね。

私が働く保育園でも、ナス・トマト・キュウリ・ゴーヤなどの夏野菜の栽培を行いました。

お野菜が実るまでの間、子どもたちが楽しみにお水をあげたりする姿がとても可愛いですね♪

今回は、おりがみで定番の夏野菜の作り方を紹介します。八百屋さんごっこをしたり、子どもたちが育てた本物のお野菜と比べたりして作ってみてください。

ブロッコリー

秋の終わりから春先にかけてが旬となるブロッコリーを、折り紙で折ってみましょう。 3歳からチャレンジできる折り紙です。さて、普段ブロッコリーをどのように調理して食べていますか? 日本では、ほとんどの人が加熱して食べているのではないでしょうか。ところがヨーロッパやアメリカでは、生のブロッコリーをサラダやスムージーにしてよく食べているそうです。加熱するよりも多くの栄養が取れるというメリットもあるそうですよ。

タケノコ

春の訪れを感じさせてくれる食材「タケノコ」。スクスク成長して竹になります。タケノコの収穫時期は限られていて、旬は3月から5月です。しかし、俳句の世界ではタケノコは夏の言葉なんです、おもしろいですね。

ホウレンソウ

秋から冬にかけてが旬の野菜、ホウレンソウを折り紙で折ってみましょう! 3歳からチャレンジできる折り紙です。お家でホウレンソウを食べるとき、いつも根元の部分を捨ててしまっていませんか? それ、とてももったいないです! ピンク色をしたホウレンソウの根元は、骨の成長を助けるマンガンや抗酸化作用があるポリフェノールを豊富に含んでいます。切れ込みをいれてよく洗えば、砂がジャリっとすることもありません。ほうれん草の栄養を余すことなく摂取して、元気に冬を過ごしましょう!

栗

涼しくなりお外遊びやお散歩も増えるこの季節。子どもたちは落ちている葉っぱや木の実を探しては、秋をからだいっぱいに感じていることでしょう。栗やどんぐりは、絵本にもたくさん出てくる愛らしい実です。ぜひおりがみで作ってみましょう。

焼きいも

秋の味覚の代表とも言える「焼き芋」の折り方をご紹介。とってもかんたんに折れちゃいます!

フライドチキン

1970年11月21日、日本に一号店ができた事にちなんで、この日「フライドチキンの日」となりました。折り紙で作ったフライドチキンを使って、お店やさんごっこをしてみてもおもしろいですね。

【花】簡単に作れる折り紙

チューリップ

お花の定番、チューリップの折り方を紹介します。とっても簡単に折れるので、子どもでもチャレンジしやすいです。おりがみをもう一枚使って、葉っぱも折れるようになれば、春の工作の時間にぴったりですよ。

桃の花

ひな祭りは、女の子のすこやかな成長を願う日です。別名「桃の節句」といい、桃の花を飾る風習があります。旧暦の4月3日頃が桃の花が旬であったことや、桃が魔除けや健康の象徴と考えられていたことが、この花が飾られるようになった理由です。桃の花を折り紙で折って、健康に一年を過ごせるよう祈りましょう。この折り紙は4歳以上におすすめです。

桜

気温も暖かくなり、桜の季節がやってきましたね。今回は折り紙で作る桜の花びらの折り方を紹介いたします。折り紙を折ってちょっとハサミをいれるだけで桜の花びらになるんですよ。

たんぽぽ

春に咲くたんぽぽの花を、折り紙で折りましょう! この折り紙は4歳以上におすすめです。たんぽぽの英名はDandelion(ダンデライオン)といい、フランス語で「ライオンの歯」という意味です。たんぽぽの葉がライオンの歯のようにギザギザしていることから、この名前になったという説が有力です。

菖蒲

端午の節句にちなんで「菖蒲」の折り紙に挑戦してみましょう! 端午の節句は、中国発祥の邪気払いの行事として古くから親しまれています。中国では菖蒲が薬草として邪気払いに用いられており、その風習が日本に伝来し、独自の文化と融合しました。そして、武勇を重んじる「尚武」と「菖蒲」の音が同じことから、男の子の誕生や成長を祝う行事へと変化しました。

紫陽花

色鮮やかな紫陽花(あじさい)は、梅雨時期の壁面にピッタリ! お花の部分は、折り紙で表現すると立体的で温かみのある印象に仕上がります。

朝顔

7月、8月になると、朝顔の花が咲き始めますよね。そんなかわいい朝顔を、子どもたちと一緒に折り紙で作ってみませんか?はさみやのりを使わずに折ることができるので、ぜひ試してみてくださいね。

ひまわり

きれいなひまわりが咲く季節になってきました。ひまわりを見ると、なんだか明るい気持ちになりますよね。そこで今回は折り紙で簡単にできるひまわりの作り方を紹介します。

コスモス

秋の花「コスモス」を折り紙で折ってみましょう。コスモスは漢字では「秋桜」と書き、秋に赤や白、ピンクの花を咲かせる植物です。生育が早く、茎の高さが1〜2mにもなります。とても背が高い花なのですね! 子ども達に、2mがどのくらいの高さなのか体感してもらえるように説明すると、コスモスのイメージが膨らむでしょう。コスモスの花は色鮮やかで、とてもきれいです。3歳から挑戦できる簡単な折り方で、コスモスの花を折ってみましょう。

イチョウ

秋になると、お散歩などでイチョウ並木を目にすることが多いかもしれません。イチョウは、モミジと同じくらい秋を代表する風景ですね。イチョウの葉はとてもおもしろい形をしていて、まるで羽を広げた鳥のようです。そんなイチョウの葉を折り紙で作ってみましょう。

モミジ

秋真っ盛り、いよいよモミジが赤く色付く季節ですね。赤いモミジの葉があると、秋を感じずにはいられません。そんなモミジの葉っぱをたくさん折って飾れば、園の中でも秋を楽しむことができるでしょう。ここでは、とくに簡単な折り方を紹介します。

【作って遊べる】簡単に作れる折り紙

紙飛行機

紙1枚あれば、どこでも場所を選ばず遊べる紙飛行機。指先のよい運動にもなるため、小さな子どもから高齢者まで幅広い年代におすすめです。この記事では、基本的な紙飛行機の折り方からアレンジまで、折り方を写真つきでご紹介します。ぜひチャレンジしてみてくださいね。

パクパク

いろいろな遊び方のできる「パクパク」はまず最初に覚えておきたい折り紙のひとつです。子どもの年齢に関わらず、パクパクすると何かが起きそうでワクワクするものです。

動物の顔を描いたり、ゲームや占いにもなる「パクパク」の折り方を紹介します。

こま

保育で大活躍する定番折り紙のひとつ「こま」の折り方をマスターしよう。難しそうにみえて覚えてしまえば簡単! くるくると回るこまに子どもたちも夢中になるでしょう。ぜひチャレンジしてみては。

手裏剣

折り紙のなかでも、とくに子どもに人気が高い「手裏剣(しゅりけん)」。少し複雑な工程があるため、久しぶりに作ると折り方を忘れてしまっている人も多いのではないでしょうか?

プロペラ

作って遊べる折り紙、「プロペラ」の紹介です。高い位置から落とすと、くるくる回転しながら落ちてきます。見ているだけで楽しく、子ども達は空気の不思議な性質に興味を持つでしょう。

ちょうちょ

春も近づき、暖かい日のお散歩ではちょうちょさんに「こんにちは!」とあいさつできる日も増えてきましたね。ひらひらと舞うかわいいちょうちょをおりがみで作ってみましょう。飛ばすとくるくる回る姿のかわいい折り方です。

メンコ

伝統的なお正月遊びにメンコがあります。今回は作って遊べるメンコの折り方をご紹介!

だまし船

折った後も遊べる「だまし船」の折り方を紹介します。海を行く船に見立てて飾るもよし。手品のようにして遊ぶもよしの折り紙です。

風車

子どもたちは折り紙が大好き!1枚の折り紙からさまざまな形が作れますが、とくに喜んでくれるのが「風車(かざぐるま)」です。この記事では、折り紙で作る平面&立体の風車の作り方を写真つきで解説します。手順に沿って作ってみてくださいね。

メダル

折り紙や画用紙を使ったメダルをいくつか紹介します。写真やメッセージを張り付けると、より思い出深いものになりますよ。

ゆびにんぎょう

お子さんの指サイズの指人形を折り紙で作ってみましょう。 耳の形を変えて、3種類の動物ができますよ♪ 小さなお子さんでもできる難易度なので、先生やお母さんと一緒に作ってみてくださいね。

傘

雨の日の相棒といえば傘ですよね。お気に入りの傘を持っているだけで気分が上がります。好きな色の傘を折り紙で折ってみましょう。

手袋

冬になると手先が冷えてしまうので、手袋をつけてお出かけすることが多くなります。手袋は便利さに加えて、見た目のかわいらしさも兼ね備えています。今回は冬のアイコンとも言える手袋を折り紙で折ってみましょう!

うちわ

夏の必需品といえばいろいろありますが、うちわもそのひとつ。自分の手で扇いで涼むのはなかなか粋ですよね。今回は折り紙で小さくてかわいいうちわ作りましょう。

小物入れ

今回は、小物入れの折り方を紹介します。簡単に折れて実用的な折り紙です。小さな物はここに入れておくと、散らばったり、無くしたりしにくくなります。宝物入れにするも良し、ちょっとしたゴミ箱にするのもおすすめです!

ハートの箱

バレンタインデーや女の子へのプレゼントにも喜ばれるハートつきの小さな箱の折り方です。お誕生会のプレゼントにもオススメです。とってもかわいいサイズの箱なので、いくつか並べて飾ってもかわいいですよ。

しおり

本の中にはさむ「しおり」ですが、目印として連絡帳やプリントの整理にも便利。子どもたちとの生活で、かわいい「しおり」からコミュニケーションが生まれることも。読み聞かせの途中で今日はここまで……、という時に「どのしおりにしようか?」と選ぶ楽しみも増えるはず。今回はネコちゃんの「しおり」です。

【乗り物】簡単に作れる折り紙

車

3回折るだけでできる、かんたんな「車」の折り紙を紹介します! 折り紙が苦手な子どもは、車の色選びや、絵を描く工程だけをチャレンジするのもおすすめです。大きな道路を描いて、そこにマイ折り紙カーを乗せて走らせる遊びもいいですね。並べて遊べば、車の色や形が個性的でとてもにぎやかな道路になりますよ。

新幹線

10月1日の東海道新幹線開業記念日にちなんで、「新幹線」の折り紙を紹介します。4歳からチャレンジできる折り紙です。新幹線といえば、とにかく速い列車というイメージがありますよね。日本を走る新幹線の最高速度は、時速320km。もし、新幹線の上に立ったとすると、空気抵抗で前方に壁を感じるほどの速さになります。ふだんの生活ではまず体験しないスピード感ですね。

バス

1903年9月20日、京都市で日本初のバスが運行されました。「バスの日」はこの日にちなんでできた記念日です。当時のバスは最大乗車人数が6人で屋根や壁がなく、現代のバスとはずいぶん違った見た目をしていたようです。私たちが普段乗るバスは、大型のものなら約60名も乗車でき、さまざまな設備が搭載された便利なものです。移動や生活を豊かにしてくれているバスに感謝しながら折り紙を折ってみましょう! 3歳でも折れる簡単な折り紙です。

パトカー

パトカーは私たちが住む町の治安を守るためにパトロールをしてくれたり、有事の際は緊急走行して事件や事故を解決してくれる、働く車です。緊急走行には高い技術が必要になります。警察官の中でも「機動警ら官」という運転のスペシャリスト達が日々技術を磨いています。平和な日本を支えてくれている警察の仕事を知って感謝しましょう!

【季節】簡単に作れる折り紙

鏡もち

鏡もちはその年の豊作や健康を祈願した飾りです。いい一年になるようお願いしながら鏡餅を一枚の折り紙で折ってみましょう!

だるま

折り紙1枚で簡単に作れる、だるまさんの折り方を紹介します。丸い形がかわいいだるまさん。子どもたちがそれぞれ祈りを込めて折るのもいいですね。立たせることもできるため、お飾りに最適です。

鬼

節分の日は鬼に向かって豆を巻く風習があります。豆まきは健康を祈ってする厄除けの儀式です。今年も一年健康で過ごせるよう鬼を折り紙で作ってみましょう。

おひなさま

おびな、めびなは同じ折り方なので、色や顔を変えてアレンジしてみてください。 びょうぶ折りのお花は、折り紙や画用紙を使うところですが、パソコンでプリントアウトした紙を使って作ってみました!

ぼんぼり

「あかりをつけましょ、ぼんぼりに」と、ひな祭りの歌でもお馴染みのぼんぼりを折り紙で折ってみましょう! この折り紙は5歳以上におすすめです。ぼんぼりは、持ち歩きができる小型の灯具のことですが、なぜひな人形に添えられているのでしょうか? ひな人形は天皇の結婚式を模したもので、ひな人形文化が大衆に広まった江戸時代の結婚式は、亥の刻(21時~23時頃)に行われていました。その時間帯は灯りがなければ何も見えないため、ぼんぼりは結婚式における必須アイテムだったようです。

花見団子

お花見といえば、お団子ですよね! 花見団子の3色にはそれぞれ意味があります。「ピンク」は桜を表し春を、「白」は白酒や雪を表し冬を、「緑」はよもぎを表し夏を、それぞれ表現しているのです。春、冬、夏ときて、秋がないのが気になりますよね。これは「秋がない=飽きない」というダジャレにちなんでいるそうです。見た目以上に遊び心のあるものですね! そんな花見団子を折り紙で折ってみましょう。

こいのぼり

5月5日の子どもの日に向けて、「こいのぼり」を折り紙で製作しましょう。こいのぼりといえば、「♪やねよりたかい こいのぼり」でお馴染みの童謡「こいのぼり」を思い出しますね。歌詞からわかるように、一番上にいる黒くて大きな「まごい」はお父さんのことです。上から2番目にいる赤いこいがお母さんで、その下は子どもたちとなっています。自分は何色かな? と考えながらこいのぼりを折ってみましょう!

星

七夕にちなんで、星の折り紙を紹介します。私たちは「★」のマークを星のことだと当たり前に認識しますが、実際のところほとんどの天体は球体ですよね。では、なぜ星をこの形で表現するのでしょうか? じつは★マークの起源はエジプト時代まで遡ります。当時のエジプトにはヒトデがもとになった象形文字があり、それがいつの間にか星も意味するようになったのだとか。現代の私たちからすると、ヒトデの方が先というのは意外に感じますよね。

おばけ

いよいよ秋のお楽しみイベント、ハロウィンの時期です。ハロウィンといえばお化け、ですよね。園をハロウィンらしくするかわいいお化けの折り方を紹介します。壁飾りとしても活用してください。

おばけカボチャ

秋はハロウィンイベントの季節です。ぜひチャレンジしてほしいのがおばけカボチャ。カボチャに顔を描くだけで、ハロウィンの飾り付けにピッタリなおばけが簡単にできちゃいます。

サンタクロース

クリスマスの季節ですね。園でもサンタクロースを迎える準備で大忙しなシーズン。クリスマスに向けて気分も高まる12月は、ぜひサンタクロースの折り方をマスターしてみてください! 子どもも大喜びです。

トナカイ

サンタクロースの折り方とともに覚えておきたいトナカイの折り方。「サンタさんはトナカイの引くソリに乗ってやってくるよ!」と絵本の読み聞かせでも登場するはず。真っ赤なお鼻を描いてかわいいトナカイを作ってみましょう。

プレゼント

「プレゼントボックス」を折り紙で折ってみましょう! この折り紙は4歳以上におすすめです。クリスマスプレゼントは子ども達にとって冬の大きな楽しみのひとつ。たんに欲しいものを買ってもらうのとは、なにかが違いますよね。きれいな包装紙によるラッピングも、プレゼントをより特別なものにしている要素です。心躍るプレゼントボックスを折り紙で折って、クリスマスを待ちましょう。

クリスマスリーフ

クリスマスの時期にリーフを飾る風習は、クリスマスが祝われるよりも前からありました。元々は結婚式や祭事など大切な行事の装飾だったのですが、4世紀ごろキリスト教の文化と混ざりクリスマスのリーフが飾られることになりました。楽しいクリスマスになるようリーフを作って飾りましょう!

簡単な折り紙で子どもと一緒に楽しもう♪

子どもと一緒に作れる簡単な折り紙の作り方を紹介しました。ぜひ色んな折り紙を楽しんでくださいね。

お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)